每日新闻网辽宁讯 文/孙仲兴

五十五年前的1970年,我刚满十七岁,却因父亲的“政治问题”,两次错失进工厂当工人的机会,最终被逼迫下乡,来到北票大黑山林鹿场的黑山屯,接受“贫下中农再教育”。身为“三反分子子女”,我连最普通知青该有的待遇都没有——一米五七的个头,体重不足八十斤,瘦得像根风中摇晃的芦苇,却要直面山里的重活。

下乡第一天,任务是上山打鹿柴,为鹿业队的梅花鹿砍橡树树枝,储备冬天的粗饲料。好几百斤的树枝捆,得从陡峭的山岭、乱树丛生的林间拖下山。我攥着粗糙的绳头,使出全身力气,树枝却像生了根似的纹丝不动。泪水混着汗水从额头流到后脑勺,顺着脖颈浸透单薄的衣衫,那一刻真叫“叫天天不应,叫地地不灵”。后来我和两三个同伴搭伙,齐心协力才勉强拖下一趟。可看看身边的农民工,他们轻手利脚,一天轻轻松松就能跑十来趟,稳稳挣到十个工分;我们这群半大孩子拼尽全力,一天能挣六七个工分,就已经谢天谢地。

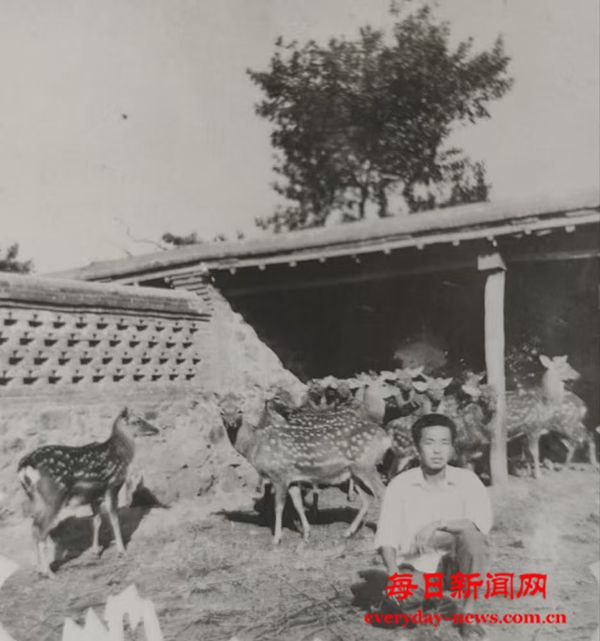

或许是老天垂怜,不知哪位场部领导说了句好话,竟把我调到鹿队当饲养员。这个消息传来时,我喜出望外,一宿都没合眼,满脑子都是即将见到梅花鹿的模样。第二天一早就到鹿队报到,队长把我交给了魏玉茹老汉,让我跟着他学,两人搭档值班。

养鹿的活是“干一天一宿,休息一天一夜”,比起打鹿柴,体力上轻松不少,但琐碎且需要细心。每天清晨四点多,天还没亮,我就和魏老汉分头行动,给十多个鹿圈投放粗料——新鲜的橡树枝叶、晒干的杂草,再给每个圈的石糟里倒上一大簸箕玉或高粱米粒。到了春天,母鹿要产羔时,还得额外加一簸箕胡萝卜,补充营养;秋季公鹿进入发情期,更是要格外照料,我们会把加工好的玉米面发酵到发酸,蒸成金黄的玉米面窝窝头,拌着胡萝卜喂给公鹿,帮它们保持体能,平安度过这个“危险期”。

公鹿发情期是最让人提心吊胆的时候。它们性子变得异常暴躁,稍有不慎就可能发起攻击。我们每人手持长鞭,鞭头不是柔软的皮梢,而是锋利的细铁丝——这鞭子抽在公鹿身上,常会留下血淋淋的印子,可我们也是迫不得已,只能用这种方式震慑它们,防止意外。为了保护自己,我们还会把装鹿柴的推车放在身边,一旦公鹿冲过来,推车就能当个“挡箭牌”。

冬天的鹿圈更是难熬。我裹着厚重的大衣,蹬着棉鞋,怀里揣着大鞭子,在公鹿圈里不停地原地跺脚、来回走动,却还是冻得手脚发麻。漫漫长夜里,我只能抬头数着天上的星星,盼着北斗星慢慢下沉——那是天快亮的信号。就这样日复一日,直到第二年开春,公鹿的发情期过去,我们才能从公鹿圈里撤出来,松口气。

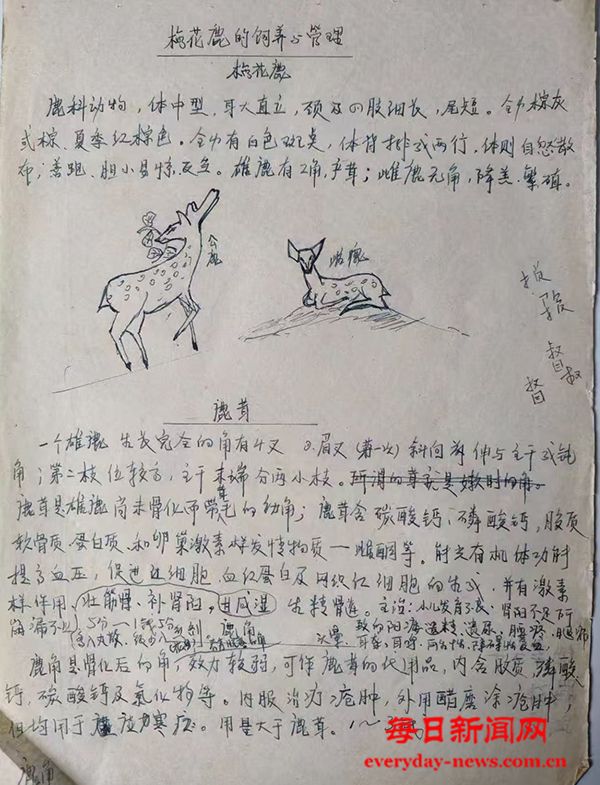

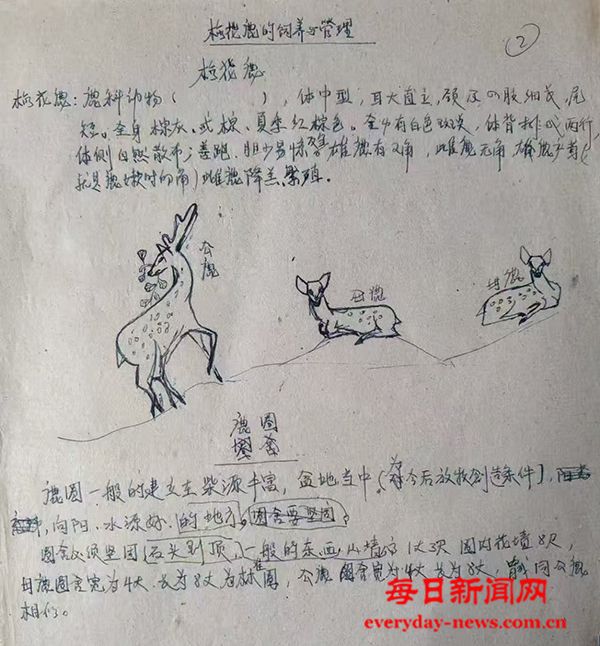

春去冬来,我在鹿队一待就是整整四个年头。在这四年里,我最还怕的是扛鹿料,因为我个头小,体重不足百斤,一麻袋高梁,足足一百八十斤,玉米也有一百七十来斤,而且还要上跳板,把鹿料倒放到五米多高存鹿料的圆粮仓,要是上白班,每个月都要摊上六,七次,真头痛啊,可也熬下来了,如今我的右肩膀顶部骨节直立着,因每天早上要七,八十挑水喂鹿,挤的我脖子现在还有一个大包包。那些日子里,虽然苦和累,心情确很舒畅,比青年点的同学好多了,人得知足。鹿队工作的日子里,我也藏了个“小心眼”,每天观察魏老汉养鹿的窍门,比如怎么判断鹿的健康状况、不同季节饲料的配比差异、如何安抚受惊的鹿群,遇到关键的知识点,就随手记在小本子上。如今五十多年过去,再翻开当年用粗黄纸叙写的笔记,那些与鹿相伴的日子仿佛就在眼前——清晨鹿圈里的清脆鹿鸣,冬日雪地上的串串蹄印,还有魏老汉手把手教我拌饲料的模样,都成了我生命里最珍贵的记忆。

整理这些旧笔记时,我想把当年的养鹿经验分享出来。或许这些方法在如今看来有些朴素,但那是我和老辈饲养员在日复一日的实践里摸索出的门道,也是一段特殊岁月里,一个知青与鹿、与山林之间,最真挚的联结。

附:东北梅花鹿的饲养与管理

东北梅花鹿作为我国东北地区特有的珍贵经济动物,兼具药用、观赏与经济价值,其鹿茸更是传统名贵中药材。科学的饲养与管理是保障东北梅花鹿健康生长、提升鹿茸产量与品质的核心,以下从多维度展开详细阐述。

一、东北地区梅花鹿的基本状况

东北梅花鹿主要分布于我国黑龙江、吉林、辽宁等东北省份,依托该区域针阔混交林、疏林草原等自然环境,形成了适应寒冷气候的生存特性。目前,东北地区已形成规模化人工养殖体系,养殖模式以集约化、标准化为主,养殖主体涵盖专业合作社、规模化养殖场及家庭农场,养殖技术逐步成熟,成为当地特色养殖产业的重要组成部分,同时也为梅花鹿资源保护与可持续利用提供了保障。

二、东北地区梅花鹿的基本特征

1. 外形特征:东北梅花鹿体型中等,成年公鹿体长约125-145cm,体重100-150kg,成年母鹿体长100-120cm,体重70-90kg;夏季毛色呈栗红色,体侧分布白色斑点,形似梅花,冬季毛色转为烟褐色,斑点模糊,可适应东北冬季低温环境;公鹿有分叉鹿茸,母鹿无角。

2. 生理特征:耐寒性强,能在-30℃左右的低温环境中存活,但夏季需防暑;食性较杂,以草本植物、灌木嫩枝、橡树叶等为主要食物,人工养殖下可适应配合饲料;繁殖周期稳定,母鹿每年秋季发情,妊娠期约225-230天,次年春季产仔,每胎多为1仔。

三、梅花鹿母鹿的饲养与管理

(一)日常饲养

母鹿饲养需根据生理阶段调整饲料:非繁殖期以优质青粗饲料(如青贮玉米、苜蓿草)为主,搭配少量精饲料(玉米、豆粕、麦麸等),每日精饲料投喂量约0.8-1.2kg;繁殖期(发情前1个月至哺乳期)需增加营养,精饲料中添加蛋白质、维生素及矿物质,投喂量提升至1.2-1.8kg/天,同时保证青绿饲料充足,满足泌乳需求。

(二)怀孕期管理

1. 环境控制:怀孕母鹿需单独分群饲养,避免与其他鹿只争斗导致流产;鹿舍保持干燥、安静,温度控制在5-15℃,冬季做好防风保暖,夏季通风降温。

2. 饲料管理:怀孕前3个月饲料与非繁殖期相近,后2个月需提高饲料营养密度,添加钙、磷等矿物质(如骨粉、贝壳粉),预防胎儿发育不良;禁止投喂霉变、冰冻饲料,避免引起肠胃不适或流产。

3. 日常观察:定期观察母鹿精神状态、食欲及活动情况,若出现食欲下降、精神萎靡或阴道流出异常分泌物,需及时检查并采取治疗措施;临近预产期时,提前清理产仔圈,铺垫柔软干草,做好接产准备。

(三)哺乳期维护

哺乳期母鹿需保证充足营养以分泌乳汁,每日精饲料投喂量维持在1.5-2.0kg,同时增加青绿多汁饲料(如胡萝卜、南瓜);定期检查母鹿乳房,预防乳房炎,若发现乳房红肿、乳汁异常,需及时隔离治疗;待幼鹿出生1.5-2个月后,逐步引导幼鹿采食固体饲料,帮助母鹿顺利断乳,断乳后母鹿饲料逐步恢复至非繁殖期标准。

四、梅花鹿公鹿的饲养与管理

(一)日常饲养

公鹿饲养核心是保障鹿茸生长与体质健康:非生茸期(秋季至次年春季)以青粗饲料为主,精饲料投喂量0.9-1.3kg/天,控制体重避免过度肥胖;生茸期(春季至夏季)需强化营养,精饲料中增加蛋白质(豆粕比例提升至25%-30%)、钙磷及维生素,投喂量提高至1.8-2.5kg/天,同时保证充足饮水,促进鹿茸生长。

(二)发情期管理

公鹿发情期集中在每年9-11月,此时公鹿情绪暴躁、攻击性强,需重点管理:

1. 分群饲养:将发情公鹿单独隔离,避免与母鹿(非配种期)或其他公鹿混养,防止争斗受伤;配种期公鹿可按1:10-1:15的比例与母鹿混养,完成配种后及时分离。

2. 行为监控:每日观察公鹿活动状态,若出现频繁吼叫、撞墙、攻击人等异常行为,可适当增加运动空间,或通过投喂青绿饲料转移注意力;避免生人靠近发情公鹿,减少应激反应。

3. 饲料调整:发情期公鹿食欲下降,可适当减少精饲料投喂量(降至1.0-1.5kg/天),增加适口性好的青绿饲料,玉米面发酵后,蒸成玉米面馍馍,打碎,喂养,让公鹿减少性欲,胡萝卜打成小碎块喂养增加营养,两种食物,按每头公鹿五斤分早晚两次投放喂料的石糟内,同时注重补充维生素E,提升配种能力;配种结束后,逐步恢复饲料营养,帮助公鹿恢复体力。

五、东北梅花鹿标准鹿舍与公鹿采茸场地建设

(一)标准鹿舍建筑规模

1. 单座鹿舍规格:单座鹿舍适宜饲养20-30头梅花鹿,建筑面积按每头鹿2-3㎡计算,即单座鹿舍面积约40-90㎡;鹿舍高度3.0-3.5m,跨度6-8m,长度根据饲养数量调整(通常10-15m)。

2. 结构要求:鹿舍墙体采用砖砌或砖混结构,冬季可保暖,夏季通风;屋顶为双坡式,覆盖彩钢瓦或石棉瓦,防止漏雨;地面采用三合土或水泥地面,坡度1%-2%,便于排水;鹿舍外设运动场,面积为鹿舍面积的2-3倍,运动场内种植少量树木(如杨树、柳树),供鹿遮阳。

(二)公鹿采茸场地建设标准

1. 场地选址:采茸场地需靠近公鹿舍,便于运输鹿只,且场地干燥、平坦,远离噪音源(如公路、机械房),避免公鹿应激。

2. 场地规格:单座采茸场地面积约15-20㎡,高度2.5-3.0m,采用砖混结构,墙面光滑,防止公鹿受伤;场地内设置固定鹿架(用于固定公鹿),鹿架高度1.2-1.5m,宽度0.8-1.0m,材质为实木或钢管,表面包裹软布,避免损伤鹿体;场地内安装通风设备(如排风扇),保持空气流通,同时设置消毒池(门口),定期对场地进行消毒(使用过氧乙酸、次氯酸钠等消毒剂)。

3. 辅助设施:采茸场地旁需设置临时隔离栏(面积5-8㎡),用于暂时存放采茸后的公鹿;配备采茸工具存放柜(存放锯子、止血药、消毒用品等),确保工具清洁、消毒到位。

六、东北梅花鹿公鹿夏初采茸管理与锯茸后加工技术

(一)夏初采茸管理

1. 采茸时间判断:夏初(通常5-6月)当鹿茸生长至“二杠”或“三杈”阶段,且茸皮颜色由深红转为浅红,茸毛稀疏时,即可进行采茸;采茸时间选择在清晨(6-8点),此时公鹿情绪稳定,且采茸后有充足时间观察公鹿状态。

2. 采茸操作流程:

• 固定公鹿:将公鹿赶入采茸场地的鹿架内,用绳索固定头部、身体,确保公鹿无法挣扎。

• 锯茸:使用消毒后的专用锯茸锯(锯齿锋利,避免撕裂茸皮),在鹿茸基部(距离鹿头2-3cm处)快速锯下,锯口保持平整。

• 止血处理:锯茸后立即用干净纱布按压锯口,同时涂抹止血药(如止血粉、云南白药),若出血较多,可采用结扎血管的方式止血,止血后在锯口涂抹消毒药膏(如红霉素软膏),防止感染。

3. 采茸后护理:采茸后的公鹿需放入临时隔离栏内,观察2-4小时,若锯口无出血、公鹿精神状态良好,可放回公鹿舍;采茸后1周内,避免公鹿剧烈运动,同时在饲料中添加少量抗生素(如青霉素,需按兽医指导使用),预防感染;定期检查锯口愈合情况,若出现红肿、流脓等感染症状,需及时清理伤口并更换药物。

(二)锯茸后加工技术

1. 初步处理:锯下的鹿茸需立即进行处理,首先用清水冲洗鹿茸表面的血迹、污物,然后用毛巾擦干;将鹿茸放入沸水中煮烫,每次煮烫时间15-20秒,重复3-4次,目的是杀死鹿茸表面的细菌,收缩茸皮毛孔,防止鹿茸变质;煮烫后将鹿茸倒挂在通风处(温度15-20℃,湿度50%-60%),晾干表面水分,时间约1-2小时。

2. 烘干处理:将初步处理后的鹿茸放入烘干箱内进行烘干,烘干温度分阶段控制:第一阶段(1-2天)温度35-40℃,湿度60%-70%,每日烘干8-10小时;第二阶段(3-4天)温度40-45℃,湿度50%-60%,每日烘干8小时;第三阶段(5-6天)温度45-50℃,湿度40%-50%,直至鹿茸水分含量降至12%-15%(用手触摸鹿茸,感觉坚硬、无柔软感)。

3. 修整与储存:烘干后的鹿茸需进行修整,用刀削去鹿茸表面的残留茸皮、杂质,使鹿茸形状整齐;将修整后的鹿茸放入密封袋内,加入干燥剂(如硅胶),然后放入阴凉、干燥、通风的仓库内储存,仓库温度控制在10-15℃,湿度50%以下,定期检查鹿茸是否发霉、虫蛀,若发现问题,需及时晾晒或消毒处理。

编辑:唐玲

浏览量:

32919

浏览量:

32919

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号