华夏新视野

2025-09-12 16:07

被告单位泗水县鸿远油脂(下称“鸿远油脂”)有限公司成立于2014年4月17日,经营范围为花生油、花生饼、花生等的加工及购销和饲料原料购销。2020年10月20日前,该公司法定代表人系崔宁波,该公司股份由崔宁波持有60%,马鸿远持有40%,被告人马岳负责公司实际经营(马鸿远不实际参与经营),被告人崔世波负责采购和销售,崔宁波负责对外关系协调。2020年3月至5月,马岳、崔世波分11批将该公司使用的花生原油销售给胶州市胶西镇西门村刘保环(已判决)。目前案件在二审阶段。

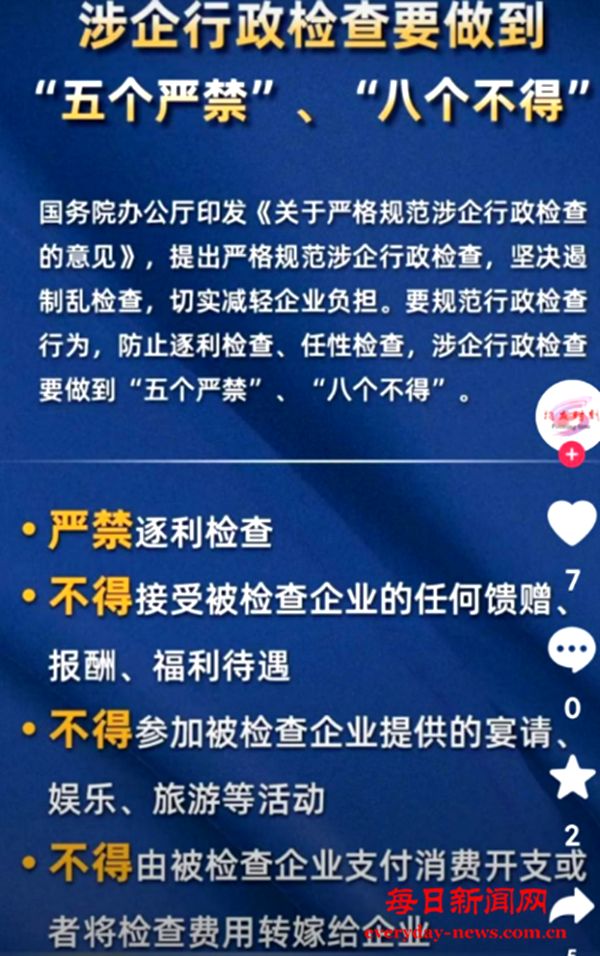

这是一起涉及到多家企业和几十个被告人的案件,因为人数众多被分批审理,起初,当地执法部门针对鸿远油脂已经依法作出过行政处罚,而目前鸿远油脂及负责人被追究刑事责任。有区别的是,与鸿远油脂处同一辖区内的涉案金额比鸿远油脂大的某几家油脂厂竟然没被追究刑事责任。这起涉及多家企业的案件不仅同案不同判,而且针对泗水县鸿远油脂厂及负责人的判决本应在泗水县法院管辖审理却在沂水县法院管辖并审理,案件明显有远洋捕捞式、趋利性异地执法的嫌疑,疑点重重。此案涉案企业因异地执法,导致部分企业停产、工人失业,企业面临重罚。

针对此案,家属长期以来四处奔波求助,请了相关法学家就鸿远油脂案件作了详细研究和探讨,我们认为:

(一)从客观上看,被告人马岳、崔世波不具有生产、销售伪劣产品罪的实行行为

一审法院在判决书中认为,被告人马岳、崔世波向刘保环销售疑似酸价超标花生原油的行为属于“以不合格产品冒充合格产品”。然而,“以不合格产品冒充合格产品”的成立需要具备两个条件:一是行为人存在隐瞒、欺骗等冒充行为,二是产品不符合产品质量法规定的质量要求。在本案中,前述条件均尚未满足。

一方面,在事实中并不存在“冒充”行为。生产、销售伪劣产品罪的所有行为类型。本案被告人马岳、崔世波将花生油原油卖给刘保环经营的浩源粮油经营部,这一过程没有欺骗性质。在此过程中,买卖双方始终对交易对象的品类、性质有清晰的认识,马岳、崔世波没有任何隐瞒和欺骗行为,不存在拿着酸价超标的花生原油冒充低酸价花生原油的情况,买方刘保环也始终不存在受蒙蔽或陷入认识错误的可能性。本案中泗水鸿远公司销售的花生毛油,不是成品花生油,双方均有明确认知,且刘保环系用油罐车运输,并进行了检验,虽然双方存在检验数值的不一致,但是基本按照刘保环的检验数值达成交易。销售方并未有“冒充”的故意与行为,采购方刘保环也未陷入错误认识,不存在以不合格花生毛油冒充合格花生毛油的情况。

另一方面,花生原油不宜解释为生产、销售伪劣产品罪中的不合格产品。对于生产、销售伪劣产品罪的保护法益,不能笼统地理解为市场经济秩序,其侧重点在于保护消费者的人身、财产安全。因此,特定产品的使用性能、产品质量在与不特定多数的消费者的合法权益有关联的意义上为刑法所关注。如果某种产品即便违反了某种行政强制标准,但不具有危及人身安全、财产安全的不合理危险,不存在使用性能上的瑕疵与安全隐患的,就不属于本罪中的伪劣产品。在本案中,马岳、崔世波生产、销售的是花生油原油,也称花生油毛油,是指用压榨或浸出工艺制取得的,未经精炼的油脂。这种原油一般不能直接食用,只能作为生产成品油的原料油,不直接流通到消费市场终端。被告人马岳、崔世波并没有直接将原油流通到消费市场,而是销售给了刘保环经营的成品油加工企业,由其进行调和、碱炼等精加工程序。涉案原油即使酸价超标,也仅是违反了贸易指标,而非食品安全指标。

综上所述,被告人马岳、崔世波没有实施扰乱市场秩序的行为,涉案花生原油也并非严格意义上的“不合格产品”,难以认定其涉案行为符合生产、销售伪劣产品罪的构成要件。

(二)从主观上看,被告人马岳、崔世波没有生产、销售伪劣产品的故意,且与刘保环不存在共谋

一审法院在判决书中认为,“被告人对销售给刘保环的花生原油会进入食品流通市场主观上系明知,态度上系放任”,言外之意,被告人马岳、崔世波要对刘保环销售不符合标准的成品油负责。然而,在刑法中,如果行为人要对他人的行为负责,不仅主观上要有共同故意,客观上还需要结果可归责于行为人的行为,即不存在介入因素阻断因果链条。

本案中,泗水县鸿远油脂有限公司作为正规的花生油原油生产企业,其商业模式就是生产花生油原油并销售给油脂加工企业进行精加工。该公司本身不负责油品的精加工,也不负责向市场销售成品油。被告人马岳、崔世波作为该公司的直接责任人,他们在与刘保环销售涉案花生油原油的过程中,不存在欺骗或隐瞒的故意,更不存在希望或者放任该批原油直接进入消费市场的意识。

涉案原油即使可能酸价超标,但也仅是违反了贸易规则,只影响出油率并无质量问题。由于被告人马岳、崔世波主观认为涉案原油可能酸价超标,加上刘保环出于压价等目的出具的所谓的检验结果,因此最终与刘保环达成协议以低于正常原油的价格进行了交易。但被告人马岳、崔世波仅与刘保环就该批涉案原油的采购价格达成了共识,并没有教唆或者帮助其销售不合格产品的故意。双方并没有就该批原油后续如何进行加工精炼以及如何销售有任何的共谋,后续的工序完全由刘保环的企业负责。实际上,刘保环在后续的加工行为中对涉案原油进行了调和、碱炼等多道精炼工序,最终向外销售的是刘保环公司自己精炼的成品油,即使最终仍有部分未达标,但已然超出了被告人马岳、崔世波的认知,并且在因果关系上阻断了最终结果与被告人马岳和崔世波销售行为的关联性。

综上所述,被告人马岳、崔世波主观上并没有生产、销售伪劣产品罪的故意,他们与刘保环后续的加工和销售行为并不存在犯意联络,没有共同故意,不应对刘保环销售不符合标准的成品油负责。

(三)从证据上看,认定涉案原油酸价超标的证据不足,不能排除合理怀疑

一审法院认定马岳、崔世波构成生产、销售伪劣产品罪,主要理由在于认为其生产销售的花生原油不符合强制性国家标准《国家标准植物油》中对酸价值不得高于4的规定。然而,支撑上述理由的主要依据只有刘保环的账本以及部分涉案人员的供述,不仅相关的口供存在大量的矛盾之处,主要证据的真实性、合法性、关联性也存在疑问。

最后,涉案原油是否真的酸价超标以及超标的程度是否可以忽略不计,这是一个比较专业的技术问题,在没有客观证据证实的情况下,相关的证人证言包括被告人的供述,只能是一种模糊认识,无法排除合理怀疑。此外,马岳的表述为“其公司确曾销售给刘保环一批花生原油,但其不知道酸价是否超标”,崔世波的表述为“因为疫情原因,当时加工这批花生原油,销售前未检测,加工完直接销售,其不是有意的”。

综上所述,被告人马岳、崔世波的行为不宜认定为构成生产、销售伪劣产品罪。由于被告人马岳、崔世波作为被告泗水县鸿远油脂有限公司的直接责任人,若被告人马岳、崔世波的行为不构成犯罪,那么被告单位泗水县鸿远油脂有限公司自然也就不构成犯罪。

本案司法拷问:

此案恰逢出台《民营经济促进法》关键时期。本案将花生油生产过程中的某个环节单独评价以伪劣成品定罪,成为山东花生油民营企业难以承受之重!

社会疾呼:

行业专家指出,原油酸价超标仅影响出油率,不直接威胁食品安全,与伪劣产品有本质区别。

法治微评:

保护民营企业不是口号,要杜绝“办一个案子,倒一批企业”的悲剧。此案折射出的专业知识缺失、证据认定草率、异地选择执法三重漏洞。民营经济是市场经济的重要组成部分,是推进现代化的生力军,公正司法才能保障民营企业公平竞争的发展环境。保障民营企业合法权益需坚守程序正义与实体正义的统一,避免法律工具化伤及社会公平根基!

全部评论

0赞 | 336阅读

浏览量:

31869

浏览量:

31869

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号