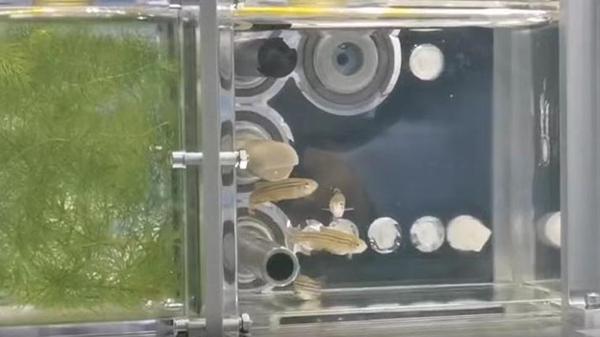

斑马鱼与金鱼藻共存于培养液中。受访者供图

中国科学院空间应用工程与技术中心有效载荷运控大厅有一块巨幅屏幕,当中国科学院水生生物研究所水生生物学2024级博士研究生古沛凡第一次站在它面前时,感觉自己很渺小。她在等待监视屏幕中传来神舟十八号载人飞船的画面,那里能够清晰地看到一个容积为1.2升的小鱼缸,里面有她与师姐张宪园亲手挑选的4条斑马鱼与4克金鱼藻。

在连上信号的那一刻,古沛凡看到金鱼藻茎叶舒展,微微摆动,运行系统中余留的空气形成一个圆形的气泡,斑马鱼围绕它灵动地游动着,旋转轻啄。

“我心里设想过很多遍情形,都不如那一瞬的惊艳。”古沛凡说,金鱼藻完美发挥了作用,斑马鱼得到充足的氧气供应,因此可以怡然自得地“探索”太空。

在近日举行的中国空间站空间应用系统科学与应用进展情况介绍会上,中国科学院水生生物研究所研究员王高鸿在空间先进水生生态系统关键技术研究进展报告中表示,2024年4月-6月,包含4条斑马鱼和4克金鱼藻的空间先进水生生保系统,随神舟十八号载人飞船成功发射升空并进入中国空间站,在空间站稳定运行了43天,实现了在轨产卵。

王高鸿表示,这是我国首次在轨建立空间自循环水生生态系统,实现了中国在空间培养脊椎动物的突破,创造了国际上迄今为止水生生态系统空间运行的最长时间。

不少网友将这4条“上天”的斑马鱼称为“鱼航员”,并围绕它们提出了诸多问题,比如为什么要带斑马鱼和金鱼藻上天?它们是否能够更好地在太空环境中存活?“鱼航员”背后的“养鱼人”有怎样的故事?

我国首次在轨建立的空间自循环水生生态系统。中国科学院供图

为什么是斑马鱼

中国科学院水生生物研究所水生生物学博士研究生张宪园负责挑选斑马鱼的相关工作,“斑马鱼作为脊椎动物的模式生物,其基因组信息和人类有高达70%以上的相似性”。

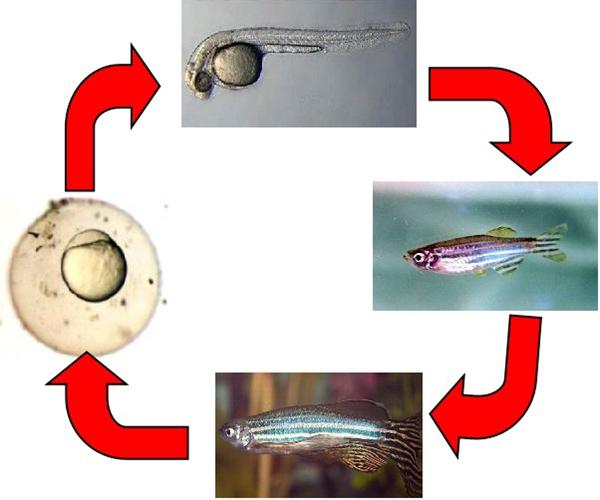

张宪园告诉中青报·中青网记者,斑马鱼具有体型较小、轻盈,游泳运动行为较容易监测等特征,它的胚胎发育过程跟人体相似,在卵发育过程中斑马鱼会形成一个卵黄囊,再由卵黄囊形成各种器官,包括肠道、甲状腺等与人体高度相似的器官。

“将斑马鱼作为与人类相似的实验动物来研究,有利于更好地了解航天员在太空中出现的一些特殊生理反应和身体的异常现象。”王高鸿说。

王高鸿也是张宪园的指导老师,在他看来,研究斑马鱼有助于更好地研究航天员因为上太空而出现的骨质疏松、肌肉萎缩、心血管疾病等问题。

同时,张宪园认为,对斑马鱼及其生命保障系统的研究,有利于为航天员将来的长期飞行提供动物性蛋白等物资供应,也能让太空中的废水得以循环利用。

“相比于小白鼠,培养斑马鱼作为空间实验动物简单易行,在很小的体积内就可以实现,另外人类90%以上的疾病都可以在斑马鱼中找到模型进行研究,所以在生物学研究中,斑马鱼的地位仅次于小白鼠。”王高鸿说。

事实上,日本、德国之前都做过“带鱼上太空”的相关研究,日本选择的是带青鳉鱼、斑马鱼上太空。王高鸿说,日本选择直接用太空舱中的空气注入鱼缸,当鱼产生排泄时,日本宇航员会采取过滤和换水等操作,而我国则选择让排泄物成为金鱼藻的养分,从而实现了物质循环。

在送鱼上太空之前,我国还曾送线虫、藻类、水泡螺等生物上太空。王高鸿记得,上次送生物上太空是2011年的神舟八号,距2024年神舟十八号的发射已有10多年了。他介绍,从2021年将斑马鱼有关项目立项到现在,研究的进展很快,科学家对斑马鱼生态系统内溶解氧的变化规律已了如指掌,当氧气不足时,科学家只要合理控制灯光,就能在合适的范围内维持系统平衡。

除了斑马鱼,在众多水生生物中,金鱼藻的选择也是众望所归。王高鸿回忆,之前研究员曾尝试蓝藻、小球藻、衣藻等多种藻类植物,但都没有金鱼藻稳定。

“微藻长得特别快,很容易将营养耗尽,从而破坏生态系统的平衡,在多次实验比较下我们选择了生长稳定、容易控制的金鱼藻。”王高鸿说。而实验中的金鱼藻也不负所托,实验数据显示,金鱼藻所在的系统能够做到1小时内将溶氧值从每升5毫克升高到每升7毫克,表现出很强的光合作用活性。

地面匹配实验中所示6条斑马鱼。中国科学院供图

要养鱼,先“种草”

2023年2月,古沛凡过完春节返回中国科学院水生生物研究所。当她路过藻房,不经意的一眼,便被培养箱中的金鱼藻吸引了,从此便开始了与金鱼藻的故事。

“我只知道这是我们实验室非常重要的藻,它在培养箱里的样子特别漂亮。”古沛凡承认自己对一颗藻“心动”了。但那时的她没想到,日后自己不光培养了金鱼藻,还能让它“上天”。

同年5月,古沛凡在王高鸿的指导下加入了斑马鱼的项目,她开始跟着师姐张宪园学习如何养藻。刚开始她会试着拿一些茎叶较粗、叶子短小的金鱼藻做实验,她发现这种金鱼藻的产氧效果并不好,可能得七八个小时才能达到斑马鱼需要的溶氧值。

“培养基是影响金鱼藻生长形态的主要原因。”古沛凡换了茎叶较细的金鱼藻后发现,溶氧值半小时便达标了。于是她开始更换原来的培养基,以便培养茎叶较细的金鱼藻。

下一步便是进行匹配实验,这是一项“操心活儿”。匹配实验是指要想实现最终成功发射,需要在前期做大量地面实验,“我们把地面实验叫作地面匹配实验,要做到除了失重条件和太空不同,其余的条件和太空上保持一致”。

“实验最难的不在步骤,在于操心。”古沛凡回忆,在2023年11月金鱼藻的放氧值等因素稳定之前,她度过了一段很“不安生”的日子。

为了找出影响金鱼藻放氧的所有因素,古沛凡必须长时间盯着培养基,不停观测数据和金鱼藻的状况,如果金鱼藻放氧值不稳定,她就会将整个系统关闭,将培养基里的东西全部倒掉,重新灭菌后“重启”培养基,之前繁琐的步骤都需要重新来一遍。

这占用了她不少业余时间。平时周末以及过年回家,她都会通过培养基上的设备进行远程监控。

让古沛凡印象最深刻的是,她的舍友在完成一次重要考试后,古沛凡为她买来蛋糕庆祝时,通过手机看到培养基监控数据出了问题。

“我的心情顿时很紧张。”古沛凡说,那次培养基已经稳定运行了20天,如果出现不稳定的情况便又要推倒重来,20天的指标也会无效。

在陪舍友吹完蜡烛后,古沛凡赶到实验室,直到凌晨才返回宿舍。

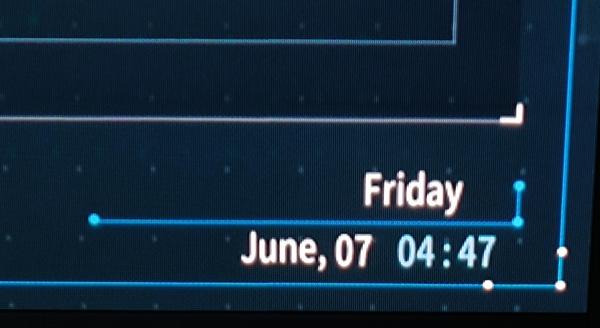

2024年6月7日凌晨4时47分,中国科学院空间应用工程与技术中心有效载荷运控大厅休息区屏幕。水生生态系统在轨任务结束前,科研人员凌晨仍然坚守在岗位上,站好最后一班岗。受访者供图

鱼要“上天”,情绪需稳定

金鱼藻的茎叶分粗细,而斑马鱼也分为“i鱼”和“e鱼”,张宪园在挑选时的任务便是排除那些“特别i”和“特别e”的鱼,留下“情绪稳定”、各项检测指标合格的斑马鱼。

张宪园在前期也会考虑水生生态系统的平衡问题——保证藻的产氧量和鱼的耗氧量,比如藻在两个小时内产生了每升两毫克的氧气,刚好能够被鱼在两小时内吸收,这样才能让整个系统达到一个平衡。

“要上太空的鱼,挑选过程非常严格。”张宪园说。

2024年4月1日,张宪园带着200条提前4个月孵化的小斑马鱼,来到酒泉卫星发射中心,开始筛选最能适应环境、状态最稳定的斑马鱼。

筛选一条能“上天”的“鱼航员”要几步?张宪园表示,首先根据实验标准,选出雌鱼、雄鱼各40条,体型要保持在3-5厘米之间。同时还要看排便率、吃食率,观察这些斑马鱼10分钟内吃食的速度,吃得快证明食量好、更健康。

第二次筛选主要观察的是运动情况,通过对鱼进行“敲打刺激”来测试它们的灵敏度。在一秒之内反应过来、游向一边的斑马鱼会被选出。灵敏度高,代表它们更健康。

筛选还包括观察鱼的情绪。张宪园发现,在挑选两条雄鱼、两条雌鱼组成培养系统时,鱼的性格便更明显地体现出来。比如,一组培养系统中的雄鱼攻击性强,在刚适应培养系统后,便抢占了它认为的最佳位置,伺机撕咬其他3条鱼。

“运动量太大、太活泼,或者太焦虑、太孤僻的鱼,都会被排除。”张宪园表示,有些鱼运动量大、耗氧量高,便会消耗金鱼藻制造的氧气,容易引起窒息;反之,有些鱼运动量太小,和其他鱼放在一起后,会一直躲在角落,这些鱼往往会出现一些精神问题,不运动也会导致抵抗力、免疫力下降,同时胆小的雄性斑马鱼,相比于活泼好动的鱼来说,更不易受精。

“其实斑马鱼和人挺相似,有些孤僻、心情低闷的人,不太容易和别的人交流。”张宪园说。

经过层层选拔,张宪园选出3组培养系统,每组包含4条鱼,她陷入了纠结。直到神舟十八号发射当天早上,上太空的培养系统才被确定下来。

“上天”后的“鱼航员”经历了什么?张宪园说,斑马鱼对外界的环境感知力强,能够感知到微重力环境,同时由于发射前一天整晚没有开灯,到太空之后一开灯,光的刺激和环境的刺激让鱼“激动”了,“当时能看到4条鱼都在培养系统里乱窜,同时由于重力流失,鱼的肚皮朝上,后期稳定下来,便能和平共存了”。

在太空“旅行”的中后期,张宪园发现斑马鱼出现“肌无力”的状态,它们的摆尾显得“软塌塌”,雌鱼的症状较明显一些。

斑马鱼胚胎发育过程示意图。中国科学院供图

从“火柴盒”到“两瓶水”

王高鸿在接到任务时,被告知带上太空的斑马鱼实验用品重量不能超过10公斤,这可给他出了个难题。

上太空的鱼缸与普通鱼缸不同,它包括配件、鱼食、备用氧气、取水样的空间、鱼卵收集器等多种物品。

“这不是相当于在螺蛳壳里做道场吗?”王高鸿说,如今的科技条件已经比之前进步太多,他感慨,之前在神舟二号上做实验,鱼缸容积只有120毫升左右,相当于一个火柴盒的大小,现在的容积是1.2升,与之前相比扩大了10倍。

斑马鱼上太空后,由于环境刺激,第三天便产下了鱼卵,但回收后王高鸿发现这些鱼卵并没有受精。“这意味着它不会分裂,不能称之为胚胎,只是卵子。”王高鸿说,虽然结果并不如意,但此次“鱼航员”上天能够存活40多天,让完整的生态系统得到验证,已经是较大的突破和收获。

2024年4月25日,伴随着神舟十八号成功发射,斑马鱼项目负责人的心也悬了起来。

如果出现问题怎么办?在斑马鱼上太空的43天里,负责鱼缸制作的中国科学院上海技术物理研究所的技术人员与王高鸿等人一起关注,轮流值班观察培养系统的状态,以确保系统在太空中稳定运行。

他们是24小时“两班倒”,古沛凡白天、晚上的班都值过,她在值班时的设备对面,是一扇方形的小窗户,值夜班时她经常在那里看到月亮与日出。

“我在看神舟十八号发射的时候许了一个愿望,就是斑马鱼培养系统一定要稳定运行。”古沛凡说。当时她的心情激动、紧张,当项目如期运行、完成后,古沛凡松了一口气。她看神舟十九号发射时,又许下“身体健康、平平安安”等愿望。

“其实我一直觉得自己是个很平凡、很普通的人,没想到能够参与这么重大的项目,贡献自己的力量,我很自豪、很开心。”古沛凡说。她希望,未来可以继续从事这方面的工作。

责任编辑:原春琳,邱晨辉,梁国胜,王国强

浏览量:

688

浏览量:

688

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号