|

今年5月,国家文物局、海南省人民政府等单位在海南三亚发布我国深海考古工作近期取得的重大进展。2022年10月,在我国南海西北陆坡约1500米深度海域发现两处古代沉船。图为完成南海西北陆坡一号沉船第一次考古调查的“深海勇士”号载人潜水器。 |

|

2022年11月,长江口二号古船在“奋力”轮装载下由横沙码头出发,经过了近12小时的旅程,从长江吴淞口进入黄浦江,最终抵达位于上海杨浦滨江的上海船厂旧址1号船坞,在此安下“新家”。图为“奋力”轮装载着长江口二号古船进入上海船厂旧址1号船坞。 |

|

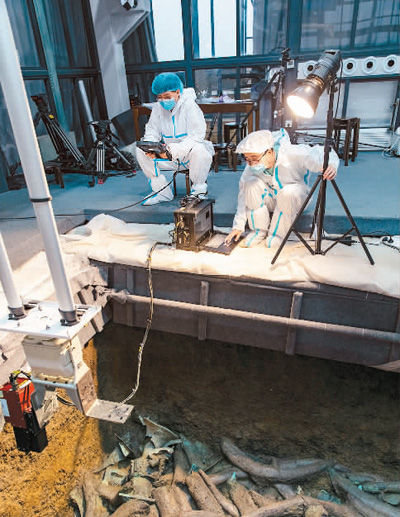

在三星堆遗址考古发掘现场,考古人员用高光谱成像扫描仪对文物进行光谱拍摄,以识别文物的材料和属性。 |

|

日前,首届考古科学大会在河北阳原召开。图为与会嘉宾在位于阳原县的泥河湾国家考古遗址公园对石沟遗址地层及现场保存遗物进行学术考察。 |

中国考古未来会有怎样的发展趋势?科技与考古如何深度融合?日前,考古科学大会在河北省张家口市阳原县召开,来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国社会科学院考古研究所、北京大学、国家文物局考古研究中心等全国70余家考古科研机构和高校的专家学者与会,不仅围绕“考古科学”、“科技考古”、考古学理论建设等话题进行了讨论,还就人类起源、深海考古等诸多考古学科的未来发展问题进行了探讨。

中国社会科学院考古研究所所长陈星灿表示,科学技术正成为考古学前进发展的关键推动力。科技考古各领域在基础理论研究方面都有了长足的发展,形成了自身的理论话语研究体系,不断提高着考古学的研究水平,扩展着考古学的研究外沿:考古年代学为中国考古时空框架的确立提供了年代标尺;环境考古通过对全新世气候过程的分析探讨了农业起源和文明起源的环境机制;人骨考古勾勒出古代中国各民族形成、发展和融合的历史图景;动物考古构建了中国主要家养动物的起源及动物资源获取、利用方式的框架;植物考古以大植物遗存研究为重点,形成了中国农业起源三条源流的科学认识;古DNA研究的前沿领域主要包括线粒体、核DNA在内的全基因组测序;碳氮稳定同位素分析区分出沿海、农业区以及牧区的食性特征,讨论生业经济及社会阶层;冶金考古重点关注西北地区本土化冶金技术与中原地区冶金技术的并行发展、交流及影响。各种科学研究手段深度介入田野调查、勘探、发掘、整理全过程考古工作,为解决重大学术课题起到了重要推进作用。

●多学科融合

更精确揭示古代遗存面貌

在大会上,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹以古DNA为例,探讨了考古领域的多学科融合。她表示,通过各种科学技术的运用,考古得以更精确地揭示古代遗存的面貌和特征,更广泛提取考古遗存包含的多样化信息。

在付巧妹看来,考古学研究从来不是一门学科的单打独斗,而是一个集多学科所长、交叉融合的研究领域。多学科的技术手段和理论方法,使中国考古正在全方位进行跨学科融合,而面向人类起源、农业起源、文明起源等国际考古研究的前沿性课题,更使中国考古不断延伸研究触角、细化学科分支。

以古基因组学为例,作为考古学、人类学、生物信息学和遗传学等多学科融合而产生的新方向,其最新的实验技术和分析方法让我们能够从人类化石、骨骼遗骸或是曾经生活过的地层的沉积物里提取到千年、万年以至十几万年前人类的DNA,直接观察到史前人群的遗传成分,从而分析他们的演化过程和遗传历史,了解相关人群的亲缘谱系和祖先来源。

付巧妹表示,我国在古基因组学领域虽然起步较晚,但自2017年以来,通过创新关键技术、开展系统性研究,在我国以及东亚不同人群的形成特点、迁徙融合模式与环境适应性方面已取得一系列具有重大国际影响力的突破性进展:如解码东亚最古老现代人基因组——4万年前的“田园洞人”基因组,揭示东亚史前人群的多样性与遗传历史的复杂性;另辟蹊径从青藏高原“土”中获得东亚首个丹尼索瓦人DNA,证实丹尼索瓦人曾在东亚广泛分布等。

“随着古基因组学技术的发展、更多新研究方向的兴起及与更多学科领域的交叉融合,如古蛋白、古微生物组、表型组等研究的开展等,为我们开展人类起源与演化研究打开更多新的窗口。”付巧妹说,“相信将为揭示东亚人类遗传历史的相关缺环和细节带来更多关键性信息。”

关于考古工作的多学科合作案例,还可以举出很多。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长邓涛表示,作为专门从事古人类演化研究的学术机构,该所与全国各地考古文博机构紧密合作,开展古人类与旧石器考古研究,并不断取得新的重要进展;备受关注的二里头遗址研究团队聚集了碳十四测年、环境考古、植物考古、动物考古、人骨考古、冶金考古、玉器与陶器科技考古等领域的研究人员……

正如陈星灿所言,近年来,我国在考古工作的调查发掘、资料整理、价值阐释、文物保护和展示利用等方面,形成了多学科交叉融合研究范式。

●科技显身手

勾勒更多历史细节

从传统的“手铲释天书”到科技大显身手,科技赋予考古的能量越来越大,成为考古发展的新动力。

浙江大学艺术与考古学院教授陈虹分享的是考古痕迹学视角下先秦时期玉石器的制作与功能研究。在陈虹眼里,通过微痕和残留物分析,可以“透物见人”。

关于考古痕迹学,陈虹解释为“是在考古研究中通过分析古代器物上的微痕与残留物来揭示工具的制作工艺、人类行为、资源环境等一系列重要问题的方法。”其中,微痕分析是通过对人工制品进行显微观察,分析留在器物表面的各类微小痕迹,并对比实验数据,确定其用途、制作工艺或其他信息;残留物分析是对古代器物中存在的生物性残留物质或痕迹进行提取、观察、鉴定和研究。

“我们以长江下游地区先秦时期考古遗址出土的玉石器为材料,对玉石器生产不同阶段的产品进行类型和技术分析,复原其生产制作流程;以实验考古为基础,通过微痕分析和残留物分析,研究玉石器的制作工艺与使用功能;进而通过对比不同时空的玉石器生产技术状况与模式,尝试讨论先秦时期长江下游地区玉石器的生产组织、交流贸易、历史演变及人地关系等文明化进程的具体问题。”陈虹说。

据陈虹介绍,今年7月,浙江大学考古与文博系举办了“第二期玉石器微痕分析工作坊”,由该系考古痕迹学(玉石器)实验室主办。“吸引了60多人报名,由于设备限制,最终招了40余位。”陈虹说,“通过交流,看到了大家对这个技术的需求,希望将来有更多人参与进来开展工作。”

北京市考古研究院(北京市文化遗产研究院)副研究馆员王佳音分享的是埋藏学研究在北京旧石器考古中的尝试与演进;中国科学院自然科学史研究所研究员苏荣誉介绍的是如何通过科技手段对王剑的痕迹进行分析,进而探索古代中原青铜器的功能……这些都为科技助推考古揭示更多历史细节提供了佐证。

●新技术发展

拓展考古广度和深度

现代科技的运用,不仅丰富了考古的思路、方法和内容,让考古变得更加精准、安全、高效,还助推我国考古事业抵达前所未有的广度和深度。

就在去年,长江口横沙水域见证了中国水下考古新的历史性突破:22根巨型弧形梁组成的重约8800吨的沉箱装载着长江口二号古船,经过4个多小时水下持续提升后,在打捞工程船“奋力”轮中部月池缓缓露出水面。这也意味着经过70多天的奋战,长江口二号古船成功整体打捞出水。长江口二号古船从发现到水下调查,再到整体打捞,科技赋能始终是推动古船考古与文物保护工作的重要方式和核心动力。

上海市文物保护研究中心研究馆员翟杨分享的正是“长江口二号沉船系统性研究”,“希望尽可能地复原长江口二号从建造到沉没的整个生命周期”。

国家文物局考古研究中心研究员宋建忠表示,30多年来,中国水下考古经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展过程,发现发掘了宋代“南海I号”沉船、元代三道岗沉船、明代南澳一号沉船、清代长江口二号沉船等,为研究认识中国古代海洋文明和古代海上丝绸之路提供了全新的视角。“然而,多年来,由于我国深海技术的限制,中国水下考古工作仅局限于水深40米内海域,这极大地阻碍了中国水下考古向深海的挺进。”宋建忠说。

近年来,随着中国深海科学与技术的快速发展,当水下考古遇上深海技术,中国深海考古便应运而生。据宋建忠介绍,2018年4月,国家文物局水下文化遗产保护中心、中国科学院深海科学与工程研究所、海南省博物馆联合实施了中国深海考古首次调查,标志着中国深海考古的正式开始。去年8月,国家文物局考古研究中心、中国科学院深海科学与工程研究所、中国南海博物馆联合实施第二次中国深海考古调查,在西沙海槽2500米深处发现清代沉船及遗物点。去年10月,中国科学院深海科学与工程研究所在南海西北陆坡1500米深处发现2处沉船遗址;今年5月,三家单位联合实施“南海西北陆坡一、二号沉船考古调查”,被看作“中国深海考古开启了新篇章”。

延伸阅读

中国社会科学院考古研究所所长陈星灿表示,科学技术手段在考古中的应用已有系统性的重大收获,但仍存在一些深层次共性问题尚未解决,主要包括:基础性、原创性成果少,特别是在高效率、高精度和高分辨率提取和阐释考古信息方面短板较多;研究队伍规模小,研究设施和硬件不完备,导致科学技术与考古学的整合能力不足,仍然存在田野考古与实验室研究“两张皮”现象;关于样品采集、检测分析的标准体系尚需完善;多学科团队集中研究关键遗址的示范性案例较少;考古大数据研究进展缓慢等。

(责编:王连香、李楠桦)

浏览量:

4937

浏览量:

4937

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号