“我家孩子从没使用过阿奇霉素,咋也耐药了?”今年8月初,在福建省厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心,家长李华向医生表达了自己的疑惑。

在儿科门诊,患儿家长频繁向医生提出这个问题。事实上,不仅是儿童,很多人都被这个问题困扰。

微生物耐药性,特别是细菌的耐药性,已被世界卫生组织列为严重威胁人类安全的公共卫生问题之一。多重耐药菌的增加和扩散,使标准化治疗收效甚微。

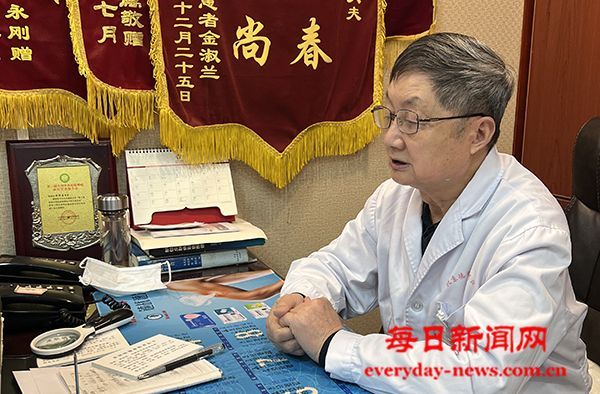

“环境是耐药基因的储存库,也是细菌耐药性传播的重要媒介。”中国科学院院士、中国科学院城市环境研究所所长朱永官在接受记者采访时表示,诸如抗生素滥用、集约化养殖以及生活污水排放等人类活动,正在加剧环境中耐药基因的扩散与传播,进一步导致人群暴露在耐药性污染的环境中。

为解决这一紧迫问题,科学家和公共卫生专家积极寻找解决方案,一场微生物界“无硝烟的战争”已然打响。

药物为什么“失效”

抗生素作为对抗细菌感染的关键武器,已挽救了数亿人的生命。然而,全球范围内的临床医生如今正面临一个日益严峻的问题:曾经“药到病除”的药物对某些细菌开始失去效用。

“比如用于治疗支原体肺炎、百日咳等疾病的大环内酯类一线药物,治疗效果在逐年下降。”上海儿童医学中心医生张皓经过十多年的临床观察发现,相当一部分患儿应用阿奇霉素治疗后,效果走低,病程延长,且肺内病变持续发展。

导致这一系列问题的根本原因正是抗生素耐药性。抗生素耐药,是指微生物对一种或多种原本有效的药物产生抵抗能力,即微生物对药物的敏感性降低,导致正常剂量的抗生素无法发挥应有的杀菌效果,甚至完全无效。

“如果把抗生素比作长矛,细菌的耐药基因就相当于盾,能够防御抗生素的进攻。”复旦大学附属第五人民医院医院感染管理科副主任技师申春梅说,细菌对环境具有较强的适应能力,产生耐药性是其进化过程中自然选择的结果。人类社会对抗菌药物的滥用,正在加速细菌耐药性的产生,导致临床可选择的抗生素越来越少。这不仅抬高了医疗成本,也增大了患者的健康风险。

中国细菌耐药监测网的最新报告显示,2023年上半年,耐药菌株检出率呈上升趋势。其中,被世界卫生组织列为抗菌药物耐药“重点病原体”的鲍曼不动杆菌,检出率更是升至78.6%—79.5%,刷新历史最高值。世界卫生组织相关数据显示,2019年,感染耐药性细菌直接造成127万人死亡,间接死亡人数达500万;预计到2050年,每年将新增约1000万直接死亡人数,与2020年全球死于癌症的人数相当。

世界卫生组织前总干事陈冯富珍博士曾指出,随着多重耐药菌的不断增加和播散,普通感染也可能成为致命威胁。“这并非危言耸听,当人类遭遇无药可用的困境时,即便是微不足道的伤口或是呼吸道感染,也可能带来致命后果。”她说。

自然环境成传播“中转站”

近年来,如何破解耐药性问题成为医学领域面临的重大挑战之一。相关研究围绕耐药分子遗传基础、转移机制等方面展开,以期深入理解微生物或细胞如何发展出抵抗能力,进而开发出新型药物、药物组合、疗法以及替代治疗手段,应对现有药物失效的问题。

值得重视的是,即使个体从未使用过抗生素,耐药情况也可能出现。“耐药的是细菌,而不是人体。”张皓进一步解释,耐药的主体是微生物本身,换句话说,人体仅仅是新型耐药病菌的宿主。这意味着,耐药性的产生不仅和个体有关,更和人类群体及环境密切相关。

在个体层面,长期不当使用抗生素可导致细菌基因突变,进而产生耐药性。耐药菌株在群体中通过接触传播,使得整个群体都面临耐药性风险。而更容易被忽视的是,环境中残留的耐药性基因,会加速耐药菌株的产生与扩散。

2002年,朱永官在追溯土壤中的砷污染时,意外发现土壤中的动物粪便里也存在耐药基因。在养猪场、养鸡场,为了让动物快速生长并防止其感染肠道疾病,饲料中会添加铜、锌、砷和抗生素等,这些重金属及抗生素耐药基因会通过动物粪便排放到环境中。

“耐药基因是遗传信息,可以被复制。”朱永官敏锐地意识到,不同于过去研究的化学污染,由于添加抗生素导致细菌耐药的生物污染可能是一个更加严重的环境污染问题。很快,朱永官逐渐把研究重心从砷调整到耐药基因上,当时这一领域的相关研究在国际上尚属空白。

“环境中的耐药基因与医学中的耐药基因一样,都是一段核苷酸序列,编码耐药性状。但这些耐药基因可以在‘人—动物—环境’间扩散,并可能转移到病原菌中,使病原菌形成新的或者多重耐药表型,从而影响抗生素疗效和人类健康。”朱永官团队成员、中国科学院城市环境研究所研究员苏建强介绍。

此前,医学领域和动物养殖业已针对耐药基因开展大量研究。而朱永官团队开展的研究主要关注环境中的耐药基因,其复杂性体现在耐药基因在环境中的持久性存留、传播和扩散等多个环节。

“过去,我们主要关注医学领域和动物养殖业抗生素的使用情况,忽略了环境中的抗生素残留问题。实际上,河流、土壤甚至饮用水中都能检测到微量抗生素,自然环境成为耐药基因传播的‘中转站’。”苏建强说,环境在细菌耐药过程中扮演着不容忽视的角色,因此,解决耐药性问题不仅需从临床治疗着手,更应将视角扩展到环境,以全面应对这一问题。

追寻耐药基因污染源头

环境中存在的耐药基因究竟从何而来?它们又是如何传播、扩散的?揭示耐药基因在环境中的形成与扩散机制,对于控制耐药性的蔓延至关重要。

系统回答这一科学问题,先要摸清环境中耐药基因的“家底”。为此,朱永官团队在国内开展了一场大规模采样调查。团队先后在全国26个省份采集了152个耕地或森林的土壤样本;又前往全国17个城市的32个污水处理厂,在城市排水高峰期开展采样工作,以摸清我国水土中耐药基因的分布情况。

从土壤和污水样品中精准“揪出”耐药基因并非易事。朱永官介绍,首先,环境中有几百种甚至上千种耐药基因,而土壤和水体中的微生物群落又极其复杂,耐药基因存在于各种微生物体内,这使得分离和鉴定工作难度极大。其次,传统检测方法无法准确识别低浓度或新出现的抗生素耐药基因,这限制了耐药基因研究的深度和广度。与此同时,海量的数据需要强大的生物信息学工具来处理,以准确解读耐药基因的种类、丰度和潜在传播模式。

如何对大量环境样品中众多耐药基因进行快速检测,成为团队开展研究的技术难点。为此,团队搭建了耐药基因的高通量定量聚合酶链式反应(PCR)检测平台。这个平台一次运行可对300多个耐药基因进行定量检测,大幅提高了对耐药基因的筛查和定量分析能力。该平台借助PCR技术,能大量复制特定的DNA片段,使定量分析更快速和便捷,满足科学研究的需求。

“我们发现,有128种抗生素耐药基因在超过80%的样本中存在。”朱永官介绍。

检测平台的搭建使朱永官团队在调查中快速取得进展:一是发现了人类活动与环境中的抗生素残存之间存在明显的正相关关系,在受人类扰动较大的耕地土壤中,抗生素耐药基因检出数量及丰度都显著高于森林土壤,同时,中东部人口密集区中检测到的耐药基因高于人口稀疏地区;二是基本锁定集约化养殖场和污水处理系统是环境中耐药基因的主要来源。

“我们随意丢弃的一粒药片,或者人类或动物服用抗生素后排出的抗性微生物,都会随着废弃物进入环境。”朱永官解释道,通过微生物循环系统,耐药基因从点源扩展到整个生态系统,使人群暴露在耐药性污染的环境中。

在这次情况摸底中,科研人员首次获得了20种我国环境中普遍存在的耐药基因。这对理解耐药基因的传播路径及潜在风险至关重要。

“生物炭”方法阻断耐药传播

找到耐药基因的污染源头后,团队进一步发现,中水回用和堆肥,会导致土壤中部分耐药基因的扩散和富集。与此同时,他们发现,污泥和动物粪肥的长期施用,会增加土壤耐药基因的多样性和丰度。

污水处理厂的污泥,需要经过相应的处理才能施用到土壤中,堆肥是主要的处理方法。“我们原以为高温堆肥能杀死污泥中的病原菌,减少耐药基因。然而,在研究污泥堆肥过程中耐药基因的变化时,我们发现堆肥后期耐药基因反而增多了。”苏建强说,“我们继而探讨其中可能的原因,这个结果促使我们关注到有机堆肥中的耐药基因问题。”

事实上,人类活动排放的抗生素及抗生素耐药基因与人类、动物、环境共享一个微生物世界,并通过微生物循环传播。

“课题组曾经采集了多个餐馆中生食蔬菜沙拉样品,发现人们每食用300克的生食蔬菜,可摄入约109数量级拷贝数的抗生素耐药基因。”朱永官告诉记者,这说明用带有抗性基因有机肥浇灌的蔬菜也会带有耐药基因。这些基因会通过食物链传递到人体。他进一步解释,环境中的微生物群落非常复杂,如1克土壤中就含有约10亿个微生物,它们之间无时无刻不发生基因的水平转移,这一过程使抗生素耐药基因发生转移和扩散。

为解决有机堆肥导致的耐药基因扩散问题,团队有针对性地开发出“生物炭”土壤污染治理方法,即利用600℃及以上的高温对猪粪或鸡粪进行炭化处理,使其中的抗生素和耐药基因分解。这一原创成果可以在动物粪便进入环境之前,将其变成生物炭,从而减少土壤中的耐药基因污染。目前,“生物炭”土壤污染治理方法已经走出实验室,走上生产线,成为销往世界的产品。

今年6月,由朱永官领衔的“环境中耐药基因的形成和扩散机制”项目荣获国家自然科学奖二等奖。这一荣誉充分肯定了团队在耐药基因环境污染研究领域取得的成绩。

目前,除了“生物炭”土壤污染治理方法,高温堆肥技术、水体高级氧化技术、电化学技术等的发展也为管控和减少环境耐药基因污染提供了有效手段。此外,噬菌体疗法作为一种自然的生物消减技术,为减少环境中的抗性基因带来了新的希望与前景。

遏制微生物耐药任重道远

作为一类新型微生物污染物,环境中的耐药基因日益受到国际社会的关注。2016年,世界卫生组织、联合国粮农组织等明确指出,应启动全球行动计划,重点关注耐药性在“人—动物—环境”中的传播和扩散问题。

2022年,我国国家卫生健康委、生态环境部、农业农村部等13个部门联合印发了《遏制微生物耐药国家行动计划》,强调环境中细菌耐药性研究的重要性,并要求各政府部门和行业加强协作,从多个领域出发,打出组合拳,共同应对这一挑战。

那么,究竟该如何应对微生物耐药风险?

“源头上把控、过程中控制、末端上修复。”朱永官说,应对微生物耐药风险,要从这三个层面应对,即源头上严格把控抗生素的使用和污水排放,过程中控制耐药基因的传播扩散,在末端则要进行修复治理。

“我们的研究成果发布以后,受到国内外的广泛关注。”苏建强说,团队发表的相关研究论文连续几年成为被引热点论文,相关原创成果促使世界各地采取措施。同时,基于团队构建的高通量定量PCR检测平台,我国团队与英、德、美、澳等国的同行建立了广泛合作。

目前,科学家已对环境中耐药基因进行了一些基础研究并获得了一定数据,但对环境中耐药基因的全面系统研究仍显不足。耐药基因从哪里来、到哪里去、风险如何,以及具体采取哪些应对措施,仍有待科学研究作出系统回答。

“我国是最早发布和实施《遏制细菌耐药国家行动计划》的国家之一。遏制微生物耐药已经上升到国家安全和重大战略高度,不再局限于某个行业或某个专业领域。”国家卫生健康委医政司副司长李大川曾表示,由于不同地区间、不同医疗机构间的服务能力、管理水平仍存在较大差异,微生物耐药问题形势依然严峻复杂,还需要进一步强化抗微生物药物合理应用管理,提高医疗卫生和动物卫生专业人员微生物耐药防控能力,提升全社会对微生物耐药的认识水平。

“废弃物排放导致的抗生素耐药性,正是人类在微生物世界留下的‘足迹’。我们要做的是尽可能让这类‘足迹’少一些。”朱永官强调,耐药基因向活菌再向病原菌过渡、复合污染以及宿主与微生物组之间的相互作用,是人们当前面临的新挑战、新课题,科研人员与微生物耐药性的“战争”,仍在继续。

采写:本报记者 符晓波

策划:赵英淑 滕继濮

(责编:孙红丽、杨迪)

浏览量:

3509

浏览量:

3509

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号