|

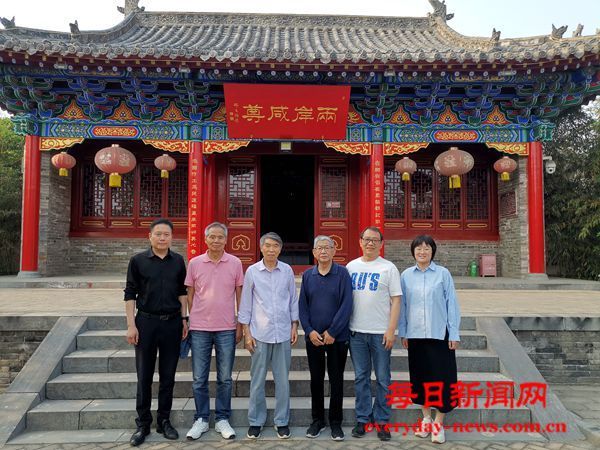

中科院沈阳应用生态研究所防护林研究团队宋立宁研究员(左)和卢德亮博士(右)在科尔沁沙地农田防护林带利用大地阻抗仪测定地下水位。 |

加强荒漠化综合防治,深入推进“三北”等重点生态工程建设,事关我国生态安全、事关强国建设、事关中华民族永续发展,是一项功在当代、利在千秋的崇高事业。习近平总书记在内蒙古自治区巴彦淖尔市考察并主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会时指出,要坚持科学治沙,全面提升荒漠生态系统质量和稳定性。

党中央高度重视荒漠化防治工作,把防沙治沙作为荒漠化防治的主要任务。经过多年探索实践,广大科研人员在科学治沙方面取得了一系列重要研究成果,并总结了丰富的经验。科学治沙怎么治?科研人员如何倾力科学治沙?科技版即日起推出“跟随科研人员去治沙”系列报道,敬请关注。

——编 者

时值盛夏,记者来到位于内蒙古自治区通辽市的中科院沈阳应用生态研究所(以下简称沈阳生态所)大青沟沙地生态实验站。说是“站”,这里却没什么像样的建筑,条件颇有些简陋。放眼望去,只看到两排平房,进出的路也只有一条小道。

从科研角度看,大青沟站却拥有不可多得的好条件——地处科尔沁沙地东南前哨,试验地跨越辽宁省和内蒙古自治区,涵盖了沙区几乎所有类型的生态系统。站内总面积400亩的疏林草地内,有天然珍稀阔叶林、乔木人工林、灌木林、草地、沙地、农田等。防护林生态系统类型又覆盖了防风固沙林、农田防护林、水土保持林、水源涵养林等。这里还搭建了樟子松防护林塔基日光诱导叶绿素荧光观测研究平台,拥有标准气象观测场等设施设备。

建站35年来,大青沟站成为沈阳生态所开展防护林学相关研究的主要依托平台之一。对于从这里走出去的一代代科研工作者来说,大青沟站也是他们投身林业科研、支撑防沙治沙学术生涯的重要一站。

“条件虽然艰苦,但对我们开展科学研究来说是个很理想的地方”

走进大青沟站,绿意中夹带几丝凉意。微风吹过,树木的枝叶沙沙作响,油松、樟子松、杨树、榆树满目苍翠。沿着站里食堂后面的林间小路走上一段,就来到了总面积1公顷的综合观测研究样地。

在这片综合观测研究样地里行走,要时刻小心不被脚下的绳带绊倒。“我们是2021年完成样地设计和建设的。样地被划分成100个10米乘10米的小样方,每个小样方内都定期采集植物、土壤等样品,开展水分、养分等基础测定分析,并按照标准整理和保存数据。”大青沟站站长郝广友说。

按照沈阳生态所所长、防护林学首席科学家朱教君的规划,开展长期定位监测是大青沟站一项基础而重要的工作。

“考虑到水分是防风固沙林建设的决定性因素,我们在周边的人工林、科尔沁沙地残存天然林中重点开展了固沙造林树种和乡土树种的抗旱生理相关前沿基础研究。”郝广友告诉记者,除了长期定位监测,他们还在样地内开展了防风固沙树种的关键生理过程、生长动态、健康状况等监测和研究,并在离此不远的辽宁省彰武县章古台镇平行建设了樟子松密林综合观测研究样地。

综合观测研究样地主要的树种是沙地樟子松,这也是科尔沁沙地最早引来固沙造林的树种。

沙地樟子松的故乡在大兴安岭西麓的红花尔基镇。上世纪50年代,沈阳生态所的前身——中科院林业土壤研究所,联合辽宁省章古台固沙造林试验站先后将樟子松2年生幼苗“南移”8个纬度,引种到了章古台试验区,开创了樟子松固沙造林的先河。如今,挺拔的樟子松扎根于科尔沁沙地,枝繁叶茂、生生不息。

“樟子松下面还有一些灌木,像山杏、文冠果等,形成了一个类似于混交林的景观。”郝广友说,在科尔沁沙地,如果纯林营造得密度过大,就会造成水分的消耗,一旦超出水资源的承载力,树木会出现衰退、死亡等现象。

这也是郝广友近年来的主要研究方向之一。作为大青沟站的第七任站长,这位80后研究员在研究“水力失衡造成樟子松等防护林树种衰退的胁迫机制”等方面,取得了不少进展。脚下的这片土地,在他心里有着很重的分量。

防护林学是沈阳生态所的特色学科,大青沟站在这一领域也取得了不少重要成果。郝广友加入沈阳生态所,朱教君就鼓励他到大青沟站治沙一线去开展科学调查和研究。“我们实验站地处科尔沁沙地东南前哨,是北方防沙带典型的生态脆弱区,生态要素齐全。这一地区的防护林体系在区域农田防护、防风固沙、减缓沙尘暴等方面发挥着重要作用。条件虽然艰苦,但对我们开展科学研究来说是个很理想的地方。”郝广友说。

“我们做生态学研究,不能一叶障目,山水林田湖草沙是个整体,一定要坚持系统观念”

“这个就是典型的樟子松,它和油松长得差不多,都是两针一束,红松则是五针一束。现在经常用樟子松做砧木,上面再嫁接红松。”作为科尔沁—浑善达克防沙治沙的专家组长,朱教君对大青沟站十分熟悉。

1992年,朱教君就来到大青沟站,这里的不少草木,他都说得上来龙去脉,一些防护林也由他亲手设计。

说起在大青沟站开展的防护林科研实践,朱教君还有一段为樟子松“正名”的故事。上世纪90年代,章古台地区的樟子松出现了叶枝变黄、生长势衰弱、病虫害等问题,继而发生了全株死亡且不能更新的大面积林木衰退现象。在情况最严重的1998年,“皆伐”成了这一治沙造林重要树种唯一的归宿。

科技工作者们尝试从多个方面分析沙地樟子松人工林衰退的原因,却莫衷一是。社会上甚至出现了“樟子松固沙林是‘抽水机’”的议论。

2002年,朱教君进行相关研究。他先跑了一趟樟子松的故乡大兴安岭,以天然林和疏林草地樟子松林为参考,逐项分析樟子松衰退的原因。最后,他把目光锁定在了樟子松的根系上:“在红花尔基,98%樟子松的根系都在40厘米以内;到了科尔沁,长得深一点,99%的根系也在1米以内。”

“我们做生态学研究,不能一叶障目,山水林田湖草沙是个整体,一定要坚持系统观念。”朱教君顺着樟子松的根系“摸”到了地下水问题。原来,樟子松引种造林之初,土壤水、地下水的深度均可满足沙地樟子松生长。随着樟子松人工林逐渐稳定成林,使农田开发成为可能。为了追求经济效益,当地开始营造深根性、高耗水,仅7年就可速生成林的杨树防护林。伴随着杨树防护林建设,农田被大量开垦出来,又进一步加剧了地下水的消耗,当地地下水位曾以每年10厘米的速度下降。

朱教君说:“樟子松是浅根系树种,在一些极端干旱年份,它的根系根本‘吸’不上来水分,生长能力受到制约,再加上病虫害侵入等影响,引发了衰退。”

道理听上去简单,但是对科研来说,必须要有扎实的数据和分析支撑。朱教君调取了这片2.6万公顷的樟子松生长区域50年来的遥感影像资料,结合土地利用情况来分析各生态系统耗水、工农业用水和生活用水等情况。他带领团队利用同位素分析的手段,来判断樟子松根系水分利用来源,创新性地把探地雷达用在了防风固沙林土壤含水量的测定上。团队还研究了林火、微生物和樟子松天然林生长之间的关系。一系列研究为“三北”沙区樟子松防护林经营提供了科学对策。随后,当地通过调整造林密度、按规划造林等方式,使得樟子松的枯死率大大降低。

“树木想要存活、生长乃至成林,水、温等气候条件必须适宜。我国95%以上的干旱、半干旱沙区分布在‘三北’地区,水资源极度缺乏,植树种草一定要‘以全量水定绿’,除了考虑林草生长本身消耗的水资源,还要综合考虑区域内的工农业用水和生活用水。”朱教君说。

“尊重自然、顺应自然,同时发挥人的主观能动性推动科技创新”

防沙治沙在沈阳生态所有着光荣的传统。该所主要奠基人之一刘慎谔就是一位治沙先驱。早在1953年,他就在章古台建立了治沙定位试验站,总结出一套草、灌、乔相结合的人工植被类型治沙措施。1956年,他又承担了包兰铁路通过腾格里沙漠沿线的治沙任务,带领科研队伍骑着骆驼进入沙区,坐着羊皮筏渡过黄河,研究黄河南岸固定沙丘的植被演替,调查沙区植物的分布和生态习性,提出了草、灌结合加沙障的治沙方案,为包兰铁路按时通车作出了贡献。

几十年后,当朱教君承担国家“三北”防护林体系工程40年综合成效评估工作时,他带着团队进行了大规模野外调查,行进超7万公里,拿到了大量一手资料,确保了数据的综合性、代表性以及数据质量的可靠性。

在大青沟站,除了对各种先进的仪器设备、技术手段的介绍,记者听到最多的一个概念就是“近自然修复”。“这里的天然植被就是以榆树为主的疏林草场,学术上称为‘顶级群落’。”沈阳生态所研究员宋立宁介绍,在“三北”地区,水资源非常有限,如果按照高密度的纯林模式营建防护林的话,一来水不够用,二来也会导致一些病虫害,树木往往会出现衰退、死亡。“所以,把密度降下来,营造一个近似自然的混交林,系统就会更加稳定。”

“做生态学研究,建设防护林,都要尊重自然、顺应自然,同时发挥人的主观能动性推动科技创新。”朱教君笑着说,“所以当我们遇到不懂、不会的问题时,不妨去看看大自然是怎么做的,再来探索可行的办法。”

《 人民日报 》( 2023年07月17日 19 版)

(责编:赵欣悦、杨光宇)

浏览量:

2567

浏览量:

2567

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号