1965年9月,西藏自治区成立。

60年来,在党中央亲切关怀和全国人民无私支援下,西藏各族人民艰苦奋斗,把贫穷落后的旧西藏建设成了政治安定、民族团结、经济发展、社会和谐、宗教和顺、环境友好、人民安居乐业的社会主义现代化新西藏。特别是党的十八大以来,西藏各项事业取得全方位进步、历史性成就。

影像定格瞬间,记录高原历史。踏上新征程,西藏正昂首奋进,谱写中国式现代化西藏篇章。

西藏自治区成立

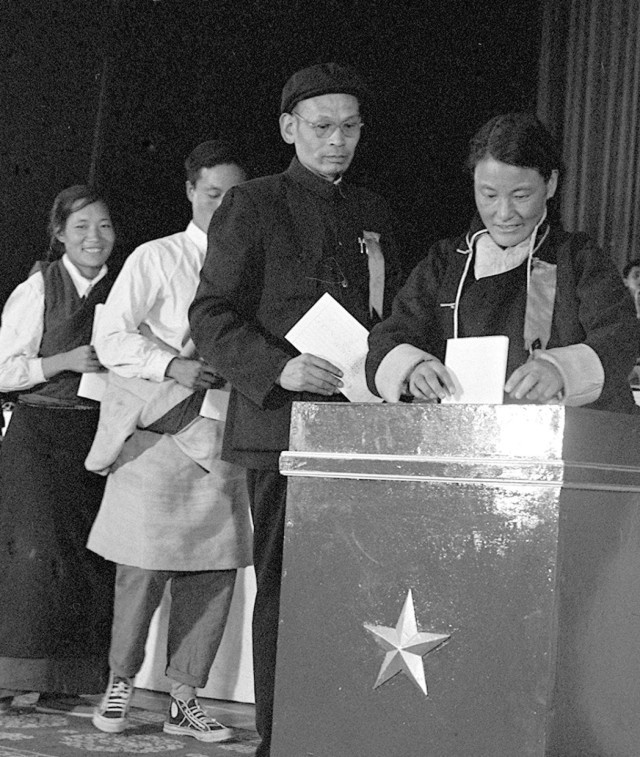

1965年9月,西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议在拉萨召开,选举产生了西藏自治区自治机关及其领导人,标志着西藏开始实行民族区域自治制度。60年来,西藏各族人民积极行使宪法和法律赋予的选举权和被选举权,参与管理国家和地方事务。目前西藏自治区共有4.2万余名四级人大代表,其中藏族和其他少数民族约占89.2%。

1965年9月,拉萨各界人民集会,庆祝西藏自治区成立。新华社记者袁克忠摄

1965年9月,西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议的代表次仁拉姆(右一)正在投票。新华社记者袁克忠摄

1965年9月,人们举着丰收的麦穗庆祝西藏自治区成立。新华社记者 马竞秋 摄

1965年9月,藏族儿童在西藏自治区成立大会上欢呼。新华社记者 马竞秋 摄

从重点工程到“世纪工程”

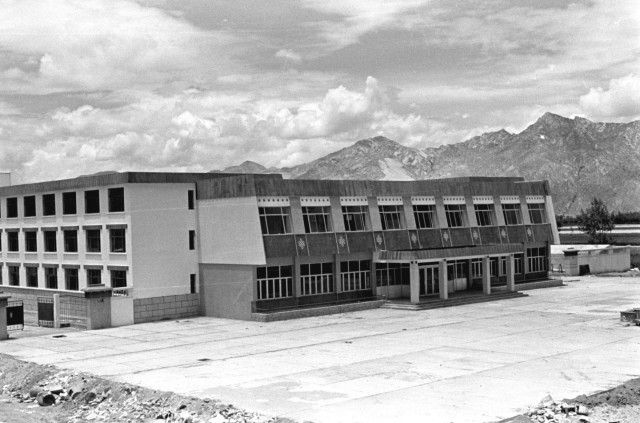

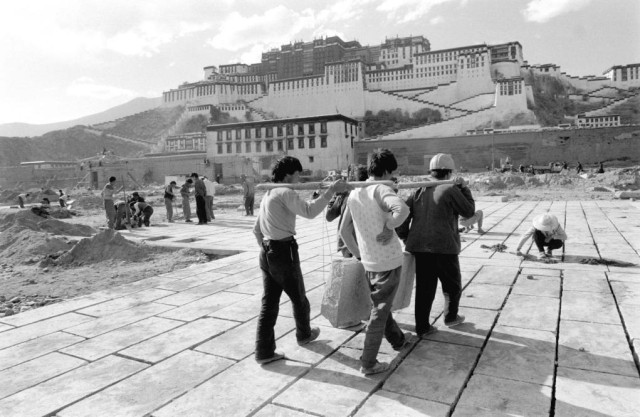

西藏自治区成立后,国家先后在西藏实施了一大批重点工程,在1984年和1994年分别建设43项重点工程、62个项目,有效缓解了西藏基础设施薄弱的状况。进入新时代,国家在西藏陆续投资建成拉日铁路、拉林高等级公路等重点工程,正在推进建设川藏铁路、雅鲁藏布江下游水电工程等“世纪工程”,为西藏高质量发展奠定坚实基础。

1985年7月拍摄的西藏自治区第一座现代化体育馆。新华社记者 徐澎 摄

1985年8月拍摄的拉萨贡嘎机场宾馆。 新华社发(王华 摄)

1995年9月拍摄的建设中的布达拉宫广场工程。新华社记者 土登 摄

这是2004年6月7日拍摄的建设中的跨雅鲁藏布江特大桥。新华社记者 土登 摄

2019年10月27日拍摄的川藏公路通麦路段上的迫龙沟特大桥。 新华社记者 孙非 摄

从“人背畜驮”到立体交通

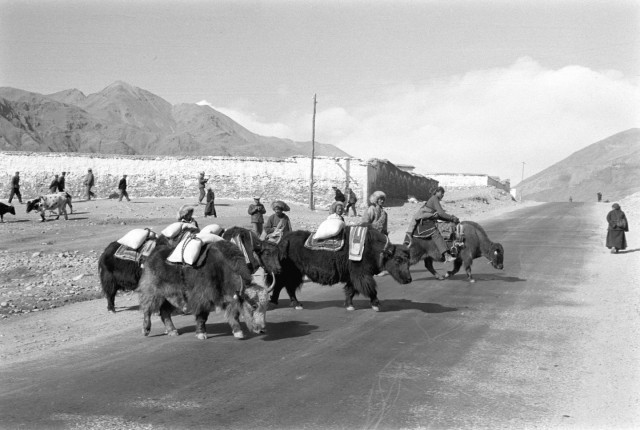

1954年青藏、川藏公路建成通车,结束了西藏不通公路的历史。60年来,雪域高原初步建立起了涵盖公路、铁路、航空等多种运输方式的综合交通网络。西藏公路总里程从2012年的6.52万公里增加到2024年底的12.49万公里,所有乡镇和建制村通畅率达100%;西藏开通国际国内航线达到183条,通航城市78个;铁路运营里程从2012年的701公里增加到2024年的1359公里。

1965年8月,拉萨大桥落成通车。新华社发

1983年,西藏林业局考察队员通过雅鲁藏布江上的溜索过江。新华社记者 土登 摄

1984年1月,西藏堆龙德庆县(现为堆龙德庆区)的牧民用牦牛把饲料驮回家。新华社记者 徐澎 摄

2004年6月22日,西藏第一段铁路轨排在安多火车站铺下。新华社记者 索朗罗布 摄

2024年6月3日拍摄的拉萨贡嘎国际机场停机坪。新华社记者 晋美多吉 摄

2025年4月2日,复兴号列车穿行在拉林铁路林芝段。新华社记者 丁增尼达 摄

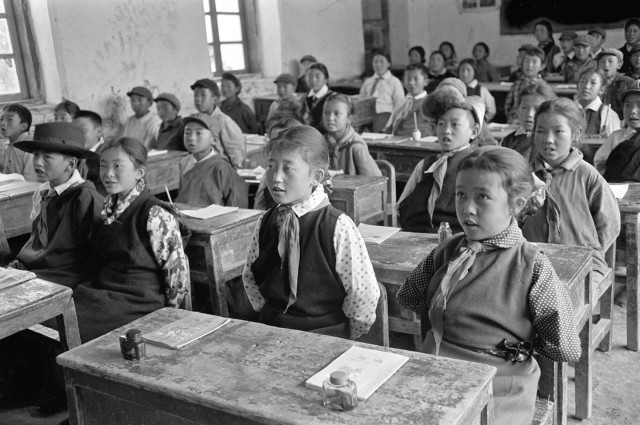

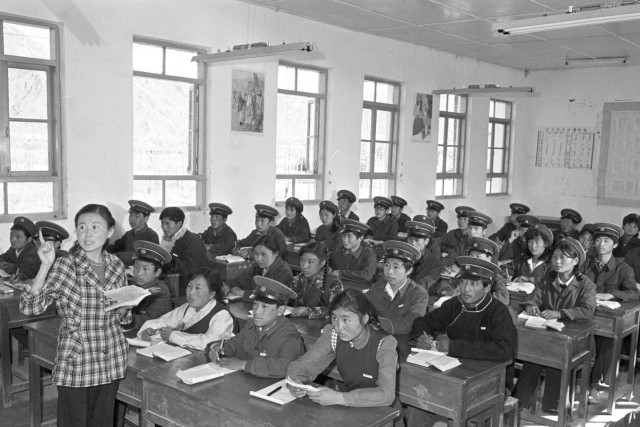

从“有学上”到“上好学”

西藏自治区成立至今,西藏已建立起涵盖学前教育、基础教育、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育等的现代教育体系。截至2024年,西藏共有各级各类学校3618所,在校生总数达到97万人,超过西藏总人口的1/4。

自1985年起,西藏对义务教育阶段农牧民子女实行教育“三包”(包吃、包住、包基本学习费用)政策,目前年生均标准达到5620元,并从2012年起在全国率先实行15年公费教育。第七次全国人口普查数据显示,西藏每10万人中拥有大学文化程度人数达11019人。

1965年9月,西藏昌都实验小学的老师和学生在看画报。新华社记者 马竞秋 摄

1975年8月,拉萨市第一小学的藏族学生在上藏文课。新华社发

1985年4月,西藏邮电学校邮政班学生在上基础理论课。新华社记者 刘前刚 摄

2023年6月5日,西藏日喀则市定日县扎西宗乡完全小学的学生在上音乐课。新华社记者 邵泽东 摄

2024年9月3日,西藏林芝市工布江达县娘蒲乡中心小学的学生们在享用午餐。新华社记者 晋美多吉 摄

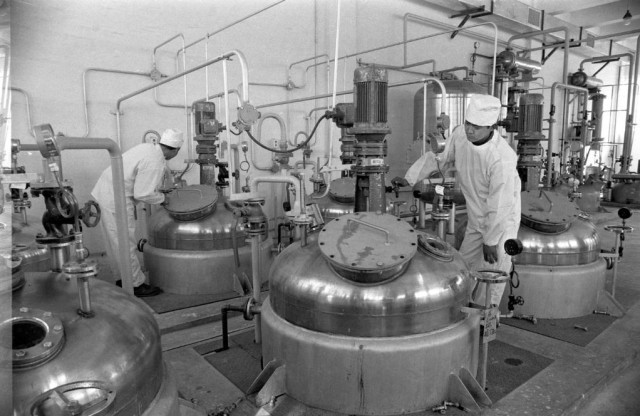

从缺医少药到病有所医

60年来,西藏城乡公共医疗卫生服务体系不断完善,基本建成自治区、地(市)、县(区、市)、乡(镇)、村(社区)五级卫生健康服务网络。截至2024年,西藏医疗卫生机构总数达7231家、床位21551张,远程医疗服务实现乡镇以上公立医疗机构全覆盖,人均预期寿命提高至72.5岁。包虫病、大骨节病、儿童先天性心脏病、白内障等地方病防治取得良好成效。

1965年3月,西藏的护理人员在照顾婴儿。新华社记者 吴祖政 摄

1965年9月,西藏第一文化工作队队员仓木觉(右一)在演出结束后给农民治疗。新华社记者 马竞秋 摄

1998年2月,西藏自治区藏药厂在生产藏药。新华社记者 土登 摄

2021年4月19日,拉萨市人民医院骨科医生在北京积水潭医院专家远程指导下使用骨科机器人开展骨科手术。 新华社记者 孙瑞博 摄

2023年6月12日,广东援藏医生王振疆(右二)和本地医生尼玛益西(右一)在西藏米林市吞布容村,给村民普布多吉检查身体。 新华社记者 晋美多吉 摄

从“电力荒漠”到能源基地

60年来,依托水能、风能和太阳能资源,西藏电力发展迅速,目前已形成水电为主,地热、风能、太阳能等多能互补的新型能源体系,建成了500千伏为主网架、各级电网协调发展的统一电网,未来还将推进金沙江上游、藏东南等清洁能源基地及电力外送通道建设。

1986年3月,那曲地区(现为那曲市)科委工作人员齐美才央(左二)给牧民讲解太阳能电池使用方法。新华社记者 才龙 摄

2013年6月7日,西藏浪卡子县普玛江塘乡牧民在家里使用太阳能照明设备。新华社记者 普布扎西 摄

2024年1月15日拍摄的西藏才朋光伏电站。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

2014年11月22日拍摄的西藏藏木水电站。新华社记者 觉果 摄

2025年7月17日拍摄的那曲市欧玛亭嘎100兆瓦风电场。新华社记者 晋美多吉 摄

从木犁牛耕到机械作业

60年来,国家投巨资兴建西藏农田水利基本设施,推广科学施肥、育种、品种改良、病虫害防治以及科学养畜、畜群调整等措施。伴随农业机械化程度和生产效率的提高,农牧业生产开始向现代化方向迈进。2024年,农牧民居民人均可支配收入达到21578元。

1965年,堆龙德庆县(现为堆龙德庆区)南岗乡互助组组员们在收割庄稼。新华社记者 吴祖政 摄

1965年,西藏国营澎波农场的藏族工人在使用农机脱粒。新华社记者 吴祖政 摄

1965年8月,林芝县(现为林芝市)立定乡组织农民收割青稞。新华社记者 马竞秋 摄

2022年9月19日,西藏日喀则市江孜县热索乡努康村农机合作社的村民集中对村里三千多亩耕地进行机械化收割。新华社记者 晋美多吉 摄

从土坯矮房到现代新居

如今,西藏构建起以周转住房、公共租赁住房(廉租住房)、保障性租赁住房为主体的多层次住房保障体系,干部职工、城镇低保及低收入家庭基本实现应保尽保。2024年,农村居民人均住房建筑面积达到41.32平方米。西藏各族人民普遍实现了住有所居、居有所安。

2023年5月28日拍摄的西藏阿里地区噶尔县扎西岗乡典角村在20世纪60年代修建的“一代房”的残存。新华社记者 晋美多吉 摄。

2023年5月28日拍摄的典角村20世纪90年代修建的“二代房”。新华社记者 晋美多吉 摄

2023年5月28日拍摄的典角村2006年建设的“三代房”。新华社记者 晋美多吉 摄

2023年5月28日拍摄的2012年修建的典角村“四代房”。新华社记者 晋美多吉 摄

2023年5月28日拍摄的典角村2019年建设的“五代房”。新华社记者 晋美多吉 摄

从“万人同款”到“千人千面”

厚重保温、宽大肥腰、长袖长袍是传统藏装的典型款式,氆氇做成的藏袍衣裤是人们主要的衣物。随着时代变迁,传统藏装在传承发展中悄然发生变化——真丝、绸缎、亚麻材质居多,仍保留了传统基本款式。如今,新式藏装、商务风、休闲款、羽绒服、运动装等各式风格和潮流的服饰早已“飞入寻常百姓家”。

1965年9月,林芝原察隅地区农民在劳动。新华社记者 马竞秋 摄

1965年10月,在西藏拉萨各族各界群众庆祝自治区成立联欢会上,西藏文化工作队队员雍西在演出。新华社记者 林枫 摄

2025年1月5日,首届西藏“衣脉相承”服饰文化周上小朋友展示藏式童装。新华社记者 晋美多吉 摄

2025年1月3日,“拉萨新年服饰秀”上模特在拉萨八廓街巡游。新华社记者 晋美多吉 摄

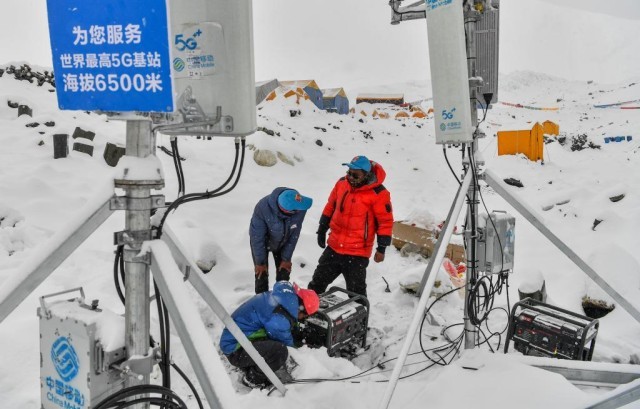

从手摇电话到智能通信

20世纪五六十年代,西藏先后采用“莫尔斯”电报、单边带电话以及磁石手摇电话等设备解决一些乡村的通信难题,保障水平较低。60年来,西藏已建成光缆、卫星、网络为主的现代通讯网络体系。

1993年1月,西藏拉萨开通国际、国内长途直拨电话后,一位藏族商人用磁卡电话打国际长途。新华社记者 土登 摄

1994年4月16日,西藏江孜县年堆乡工作人员正在接电话。新华社记者 土登 摄

2023年10月29日,在西藏那曲巴青县“赤堆东雄”直播间,主播朗贡旺姆调试直播设备。新华社记者 孙非 摄

2020年5月21日,在海拔6500米的珠峰前进营地,中国移动工作人员调试5G基站设备和信号。 新华社记者 晋美多吉 摄

60载栉风沐雨,60载万象更新。站在新起点,奋勇向前,逐梦未来,西藏各族人民必将创造更加辉煌灿烂的明天。

记者:陈尚才、晋美多吉、李键

责任编辑:张毅

浏览量:

405

浏览量:

405

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号