每日新闻网北京讯 王旭 (律师)

近期,甘肃岷县宏源清洁热力有限公司(以下简称"宏源公司")被当地住建部门强行接管事件引发广泛关注。作为专业法律工作者,笔者从行政违法性及刑事违法性角度对该事件进行分析,旨在厘清行政权力越界的刑事风险边界,为规范行政行为、保障民营企业合法权益提供法律警示。

一、行政行为的违法性基础:程序与实体双重失范根据《行政许可法》第八条规定,行政机关不得擅自改变已生效的行政许可;确需变更的,需因公共利益并依法补偿。本案中,宏源公司通过招商引资取得的30年供热特许经营权属于法定行政许可,其效力受法律保护。然而,岷县住建局在2023年7月7日下发《接管通知书》、7月12日组织工作组封存企业资产时,作为特许经营协议签订主体的岷县政府尚未作出收回特许经营权的决定,直至7月27日才以公告形式"追认"解除协议。这一"先接管后追认"的操作,明显违反行政许可变更需依法定程序进行的基本要求。从行政强制措施的实施程序看,《行政强制法》第十八条明确规定,行政机关实施查封、扣押等强制措施需履行报告批准、通知当事人、告知理由及救济途径、听取陈述申辩、制作现场笔录等法定程序。但根据公开信息,岷县住建局在实施资产封存时,既未提前告知宏源公司具体理由及依据,也未保障其陈述、申辩权利,更未依法制作规范的现场笔录,完全背离了行政强制措施的程序正当性要求。

二、刑事违法性的核心争议:滥用职权与职务侵占的风险边界(一)滥用职权罪的刑事风险《刑法》第三百九十七条规定,国家机关工作人员滥用职权,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的,构成滥用职权罪。本案中,若住建部门工作人员明知无合法依据仍强行接管民营企业特许经营项目,可能符合该罪构成要件:其一,行为要件上,工作人员超越法定职权范围,在未取得特许经营权收回决定的情况下,擅自以行政强制手段接管企业资产,属于典型的"超越职权";其二,结果要件上,宏源公司3.7亿元投资因行政强制行为陷入重大损失风险,且可能引发当地供热服务中断、民营经济投资信心受挫等社会公共利益损害;其三,主观要件上,若存在明知程序违法仍强行推进(如"先接管后追认"的刻意安排),或为掩盖其他违法目的(如填补城投公司资金缺口),则可推定存在滥用职权的主观故意。

(二)职务侵占罪的潜在可能若进一步查证存在工作人员利用职务便利,将宏源公司资产非法转移至关联主体(如岷县城投公司),则可能触及《刑法》第二百七十一条规定的职务侵占罪。根据公开信息,定西市审计局曾指出城投公司供热项目存在资金风险,而宏源公司在经营好转后被接管,二者时间线的重合性值得警惕。若后续证据显示接管行为实质是通过行政权力将民营企业资产转移用于填补其他项目资金漏洞,且相关人员从中谋取个人或单位利益,则可能构成职务侵占罪或挪用资金罪的共犯。(三)徇私舞弊情节的加重责任《刑法》第三百九十七条第二款特别规定,国家机关工作人员徇私舞弊犯滥用职权罪的,法定刑上限可提升至十年有期徒刑。若本案中存在"人情暖户"名单包含公职人员亲属、以行政权力为特定主体谋利等徇私情节,则需对直接责任人员加重刑事追责。

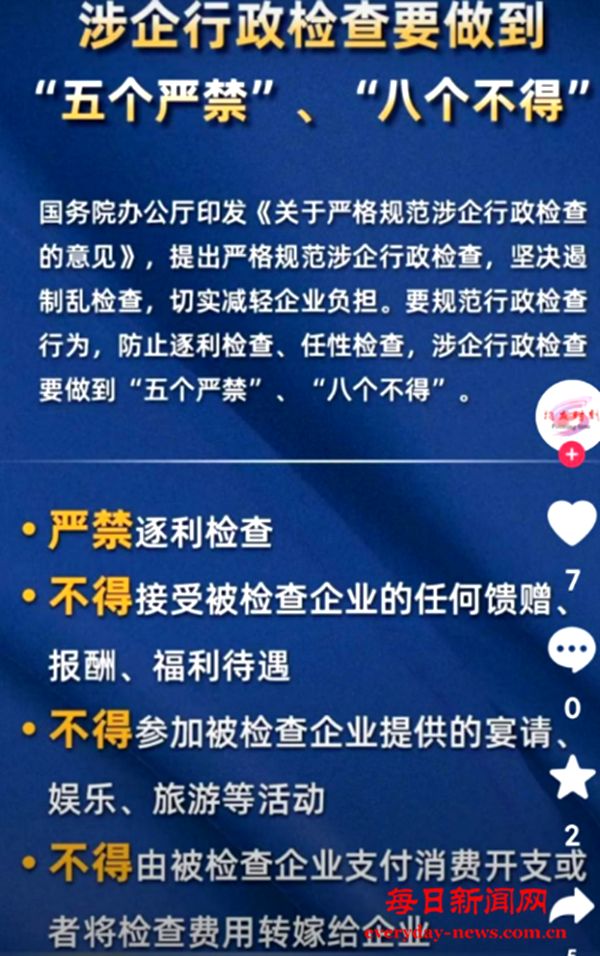

三、刑事风险的现实警示与救济路径本案暴露的行政权力任性问题,不仅侵害民营企业合法权益,更可能因程序失范、实体违法跨越行政违法与刑事犯罪的边界。对于宏源公司而言,可依据《国家赔偿法》第四条主张违法行政强制措施造成的财产损失赔偿;对于相关责任人员,若经调查确有滥用职权、职务侵占等行为,司法机关应依法追究刑事责任。需要强调的是,《民营经济促进法》《优化营商环境条例》等法律已明确要求政府平等对待市场主体、严守契约精神。地方行政机关以"公共利益"为名行权力越界之实的行为,不仅违反上述法律规定,更可能因刑事违法承担更严重的法律后果。结语法治是最好的营商环境。本案中,行政机关若不能以法律为界规范自身行为,不仅会损害政府公信力,更可能让责任人面临刑事追责。我们呼吁相关部门依法彻查事件真相,对违法行政行为及时纠正,对涉嫌刑事犯罪的责任人员依法惩处,以实际行动维护民营企业合法权益,为民营经济健康发展提供坚实法治保障。

编辑:唐玲

浏览量:

36233

浏览量:

36233

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号