央视网消息:“十五五”规划建议中提出,加快建设健康中国,实施健康优先发展战略,推进全民健康数智化建设。眼下,各地都在积极探索落地的新路径,广东深圳正通过自身科技研发优势,用人工智能等前沿技术来填补医疗短板。

攻克技术壁垒 医产研融合创新

这是一家国家高新技术企业和专精特新企业,研发人员正在调试他们最新研发的手术机器人。

睿心医疗创始人 郑凌霄:我们加了AI的深度学习的功能,大量地去训练。

郑凌霄告诉记者,过去,一般血管类的手术,医生需要拿着一根头发粗细的导丝,插入患者的血管内。这类手术对医生要求很高,人才缺口大。

医疗资源不平衡这个市场痛点,在郑凌霄团队看来,恰恰是企业的发力方向,他们果断将研发目标锁定在技术门槛高且专家资源紧缺的心血管手术上。经过了5年的研发攻关,他们先后在硬件机械臂研发、核心算法训练上取得突破,并生产出了初代样机。

听到指令后,机器手臂开始摆动定位,同时将导丝插入指令血管内,动作流畅。但在实际手术中,这种操作却非常依赖医生的手感,医生可以感受导丝在血管中行进时的阻力变化,从而调整操作手法与力度,但机器人并不具备这样的能力。

如何让机器人像人一样可以感受到导丝带来的力反馈?企业与中国科学院深圳先进技术研究院成立专门的攻坚实验室,最近有了新的进展。

中国科学院深圳先进技术研究院微创研究中心主任 王磊:在导丝头部集成一些微米级别的磁性颗粒,当导管的头部在血管内受到的阻力加大的时候,给它建立了力反馈通道,把10毫牛、100毫牛这样真实的力值反馈出来,实现定向的移动以及相应的旋转和运动。

导丝前端的磁性颗粒就像医生手指上的“触觉”,它可以将血管内的环境情况和磁场变化,转化为与人类力觉一致的电信号,让机器人也可以清晰感受到血管内的结构。目前,这款产品已经完成了生物实验,更深层次的临床试验正在持续推进中。

这样的研发并非个例。在深圳,医院、高校和企业的合作已成常态。深圳市科创部门每年都会组织各方坐在一起,把科技研发中的“卡脖子”难题列成清单,用类似于“发英雄帖”的方式,公开招募顶尖团队来破解,成功攻克的团队可以拿到最高3000万元的政府补贴。

AI+医疗 医院新帮手上线

技术研发只是手段,让人工智能等前沿技术进入实际应用才是目的。目前,深圳已有450余项智能应用进入诊疗各流程。

在深圳龙岗的一家医院里,一台手术机器人正在进行模拟测试。眼下,它已经可以完成伤口缝合、肿瘤切除等多种复杂手术任务。

深圳龙岗中心医院泌尿外科主任 邓汪东:人的器官很纤细,所以缝合的时候要非常细致。

邓汪东告诉记者,机器人的内窥镜可以将医生的手术视野放大10倍,还能提供清晰精准的三维影像。而它的机械臂可以像人的手腕一样灵活运动,即使在狭小的空间内也能执行手术,整体效率提升3倍多。

目前,这款机器人已完成了上万例临床手术,其中有些还是远程手术。就在不久前,一位身在伦敦的医生就操作它,为北京的患者进行了肾部切除手术。

而走出手术室,人工智能还覆盖到了就医环节。在这家医院,患者可以使用手机选择智能分诊,说明自己的症状后,智能客服就可以快速为患者匹配科室。

看完医生,拿药治疗也有人工智能的身影。比如,中医煎药就能轻松拿下,自动识别处方,管控温度,上百个药罐呲呲冒着热气,煎煮全流程安全无虞。而这款艾灸机器人,则像长了双“火眼金睛”,能一眼找准穴位,它可以模拟中医手法,自动为患者艾灸,温度还把控得稳稳当当。

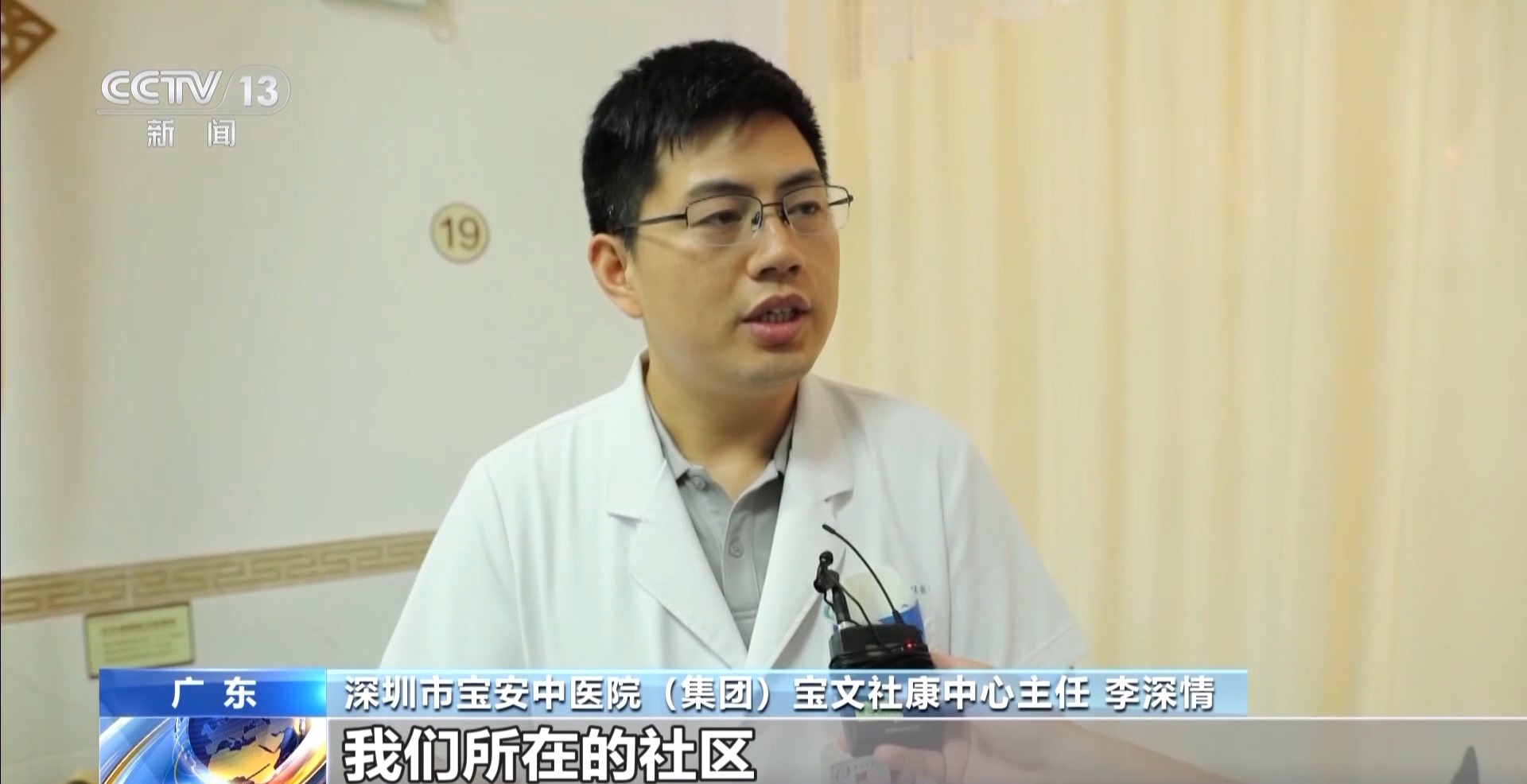

深圳市宝安中医院(集团)宝文社康中心主任 李深情:我们所在的社区承担了4.8万人口的医疗服务任务,引进人工智能机器人,可以解决医疗资源缺乏的问题,提高医疗的质量和服务效率。

AI技术既要快速落地 也要把住质量关

手术、拿药、煎药、看片,就医的不少环节都有人工智能的身影。这些进入实际应用的人工智能技术靠谱吗?安全问题怎么保障?为了解决这个问题,深圳专门组织专家评审团,对一系列要在医院应用的智能产品进行严格考评,既要推动技术快速落地,也要坚决把住质量关。

这是一个评审会现场。一款AI护理大模型研发成功后,已在深圳市南山区人民医院临床使用3个月。对这款产品的系统评估,已经持续了一个月的时间。今天,评委们要进行最终合议并给出分数。

深圳大学总医院急诊科主管护师 马泽波:它生成出来的数据的准确性,以及它是否在临床上适用,还有它跟病人的信息是否一致,评委都是给予高度的评价,还是挺适合目前在临床中的一些应用的。

这些评委由深圳各大医院的一线护理专家组成,从模型的安全性、有效性、临床适用性与数据准确性等多个方面进行全面评估,合格后,经过相关手续办理,才能在深圳各医院推广使用。

数字健康联合创新实验室副主任 伍丽群:当我们要去做全市的推广应用,我们一定会组织一些评测,首先要保证模型的安全性、有效性,最后给到政府,是不是应该在我们平台上部署,大家一起来调用。

伍丽群所说的平台,是今年8月份深圳发布的全国首个城市级全域智慧医疗大脑“医智方舟”,里面接入了30多个专科大模型。在实际使用中,医务人员只需在平台上输入患者基本情况,它就会自动调用适合的专科模型,结合患者病情提供精准、专业的辅助决策,整体诊疗效率提升50%以上。

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心副主任 吴旭生:我们录入了来自全国上十万的医疗案例、指南等,让人工智能、算力模型更好地给医疗机构做支撑。

而AI技术要想实现大规模落地应用,就离不开算力的支撑。在深圳的超算中心,数十台服务器24小时运作,为卫健系统的AI产品提供源源不断的算力保障。

深圳市卫生健康委信息和大数据管理处处长 朱春艳:通过训练大模型,训练人工智能技术,来把专家的知识集成到大模型里面,辅助年轻医师更快地成长,辅助医生提高诊疗效率。

如今,这些技术正实实在在走进医院日常,让看病变得更智能、更高效。截至目前,深圳市卫生健康委已集成16类、63个具体场景,加速人工智能在医疗卫生领域应用。

科技深度融入 引领生活日常

眼下,除了医疗搭上了人工智能的快车,深圳还在推进全民健康数智化建设。从精准诊疗到智慧生活,从疾病防治到城市保障,智能化、智慧化技术已经融入城市的方方面面。

清晨,无人机穿梭于笔架山公园上空,将早餐精准送达晨跑的市民;快递站内,无人车自动装载,驶向社区开启配送;在地下电缆隧道内,四足智能巡检机器人自主完成电缆设备精准监测和状态识别,保障城市用电安全。

2024年,深圳人工智能产业增加值超过700亿元,汇聚企业超2600家。人工智能不再只是“看起来未来”的技术样品,而是扎实落地、深度融入城市生产与生活的关键力量,技术正从“可用”走向“好用”,真正成为新质生产力中的核心引擎,也为“健康中国”战略的落地提供了生动的深圳实践。

编辑:及玥 责任编辑:刘亮

浏览量:

860

浏览量:

860

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号