作者:贾力苈

中国话剧发展至今已逾百年,但大家依然时时感慨优秀原创剧本之难得,或抱怨本土戏剧发展原创之力不足。乍看之下,这种判断似乎有些草率:一方面戏剧创作者从未缺席,年轻的创作者不断带来鲜活的创造力,想必有无数创意还在抽屉里等待面世;另一方面,各类戏剧节的原创单元及受艺术基金支持的原创剧目热闹上演,近年来更有不少具有中国本土特色的剧目陆续出海。

然而,真正能传世的经典戏剧作品,至少能传递跨越时空价值意义的作品又有多少?“原创”显然仍是个问题,且并非短期内可以解决。因此,尝试为本土创作“解题”之人更值得尊重和关注。

2025年已过半,原创戏剧在纷繁的演出市场里默默发力。其中有中国原创话剧邀请展这样进入到第十年的老牌活动,还有各城市戏剧节中的原创单元、扶持青年创作者的项目,如国家话剧院的青年导演扶持计划第三季、声嚣×GOAT构特别2025联合孵化项目、源自乌镇戏剧节青赛精选的“蜻蜓计划”,以及鼓楼西当代原创戏剧围读计划等。

近日,第二届培源艺术节将孵化出的六部新作送上舞台与观众见面。这些作品从题材、内容和形式等多个维度,展现出年轻编导充满想象力的美学表达,不仅在叙事视角与结构上有所探索,更有意识地触碰当下,展开对人类生存处境的思考。

用肢体和写意创造新鲜感

培源艺术节可追溯至2019年创办的“培源·青年戏剧人才培养及剧目孵化平台”,由宽友文化与话剧九人两家民营机构共同主办。本届艺术节包括新剧展演、剧本朗读、行业对话和孵化作品出海四个单元,六部新作的演出是去年首届孵化作品的加速生长。

《围雾迷城》

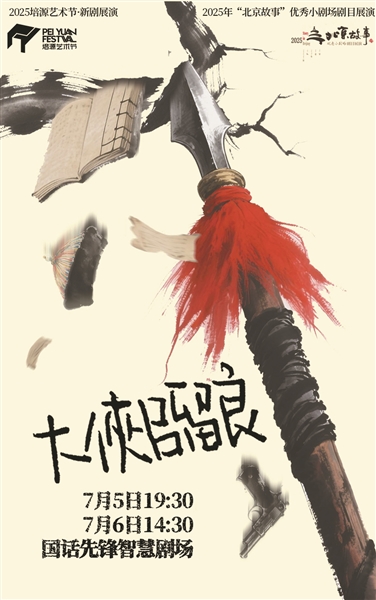

这六个故事中,《糟糕的熙德》借用了17世纪高乃依经典剧作中的人物,将其作为观察今人爱情、婚姻与经济博弈的切入点;《大侠吕留良》用说书人口中的历史故事表达现实思考;《围雾迷城》《天空囚徒设计所》及将赴爱丁堡边缘艺术节演出的《花生的荣耀之旅》,则以寓言形式进行人性善恶的实验;《7平方厘米下的旅程》采用纪录剧场的框架,在更广阔的视野里思考人类的处境。

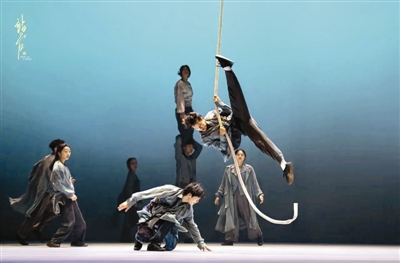

培源艺术节为戏剧创作者提供了暂时无需考虑票房的条件。然而,与不断翻新的娱乐形式竞争观众的注意力,已是戏剧不可回避的现实处境,创作者必须找到贴近观众又能带来新鲜感的技巧。在形式上,六部作品对剧场叙事媒介展现出强烈的创作自觉:创作者极力避免使用写实的道具,尝试用演员与道具的配合作为讲述故事与表达观点的手段,即便只是简单的身体语言节奏,也尽可能让观众感受到戏剧艺术独具的现场交流的魅力。

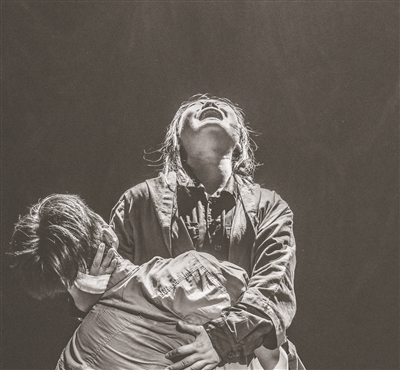

在表演设计中,《糟糕的熙德》的演员用一个虚拟动作,瞬间就让手中决斗的剑变成高尔夫球杆;《花生的荣耀之旅》中通过音效唤起观众对演员扮演的食物、动物形象的联想;《大侠吕留良》中,鼓槌的物象在说书人的醒木、扇子、戏中角色使用的手枪和手稿之间不断切换,《7平方厘米下的旅程》中三个演员分饰多角又以人拟物,完成从海地公路、印尼火山到亚马逊雨林等场景转换。不少创作者还是“演而优则导”,带着以往的实践经验开始创造属于自己的剧场风格样式。

以喜剧和寓言望向惯常生活之下

巧合的是,多位创作者选择寓言的形式和喜剧的手法,并将其作为挖掘现实生活逻辑、调动观众开启想象的途径。这几年,我们见证了年轻创作者对剧场题材的开拓——从人工智能到亲密关系,从网络文学到游戏设计,更有不少创作者以带有自我解剖色彩的内向化叙事引发情感共鸣。但给人印象最深的,总是那些以独特视角观察现实生活的作品,尤其是以观众易于接受的方式,呈现出惯常生活之下的荒诞与不合理。这正是剧场作为公共空间的题中之义,也是我们一直以来追寻的剧场哲思所在。

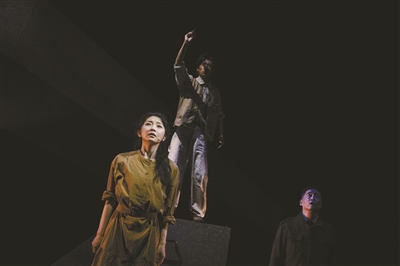

《天空囚徒设计所》

在《花生的荣耀之旅》中,创作者以对食材美味的评价标准,比喻不健康的社会评价对人的异化;《围雾迷城》中架空的异国小城、四个看似虚构的故事,其效果如剧中角色所说,“惊悚就是对人们习以为常的生活进行揭示”;《天空囚徒设计所》以喜剧手法表达人性困境,巧妙安排戏中戏结构,不断打破观众预期,引导观众感知对现实的隐喻与批判;《大侠吕留良》借用说书人视角,以嵌套结构将军阀统治与清朝文字狱巧妙勾连、参差互照。

艺术永远是对生活的表述,剧场艺术是最接近观众生活的艺术表达形式,但剧场真正跨越时空的生命力从来不在于对真实的还原,而在于充分调用各种视听要素,完成以个体为视角的微观书写,表达对历史与时代的深刻体悟。

比视野和技法更重要的是逻辑

“原创话剧”其实并非一个很老的概念,若以2015年国家话剧院举办的第一届原创话剧邀请展为节点,“原创话剧”至今刚满10岁。近年来通过引进名导名团、对外国艺术风格流派的快速吸收,中国戏剧的剧作文本、舞台技法和创作视野已经基本实现与世界接轨。在视野和技法更新的同时,创作者更需要建立一种整体观,一种对题材与议题的深度把握,一种将各种艺术要素有效纳入全剧的逻辑,以及一种对舞台意象的有效创造。

培源艺术节上演的新作,有两个亮眼之处比较容易达成共识:一是对“讲故事”这一中国传统进行重新发掘,二是演员对于肢体的自觉应用。《大侠吕留良》采用评书这一中国老百姓最熟悉的讲故事方式,让演出与观众产生亲切的联结。近年来,戏剧创作者和研究者都越发认可中国传统文化的价值,越来越多带有民族美学风格的作品出圈甚至走向国际舞台。但在话剧创作领域,还需要继续探索从传统到舞台的转化逻辑。

对于肢体的应用,是表演观念发展与开放的体现,也是本土戏剧超越语言限制、实现跨文化传播的重要路径。演员的肢体不只作用于舞台节奏和情感表达,还是连接观众与生成意义的媒介,甚至可以形成具有本土风格的表演体系。年轻创作者有想象力、有才情,但要真正成为作品完整、风格成熟的编剧和导演,还有打磨的空间。

如今剧场艺术也难免被“破圈”、流量吸引,但相较于其他文娱媒介依旧是小众艺术。在不被市场过多“干扰”、获得创作“安全”的孵化平台里,创作者可以更加大胆,这些平台也因此成为当前实验戏剧生存和发展的最佳场域。这些孵化平台的宝贵之处,正在于为年轻的戏剧创作者最大程度剥离掉艺术以外需要考虑的因素,使其专注于完成表达。

关于中国原创话剧的解题之法,今天还没有确定的答案,未来也一定总会作为问题被讨论,甚至引发争议。这一过程中,那些为创作者提供机会和空间的平台,那些鼓励个性创作、挣脱套路化模式的举措,都显得尤为宝贵。这是一个潜心蓄力的过程,而前行的速度和效果本就应该交由时间和实践来回答。

(供图/培源艺术节)

浏览量:

71

浏览量:

71

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号