央视网消息:9月10日是第四十一个教师节,祝所有老师们节日快乐!先来关注一个群体——特岗教师。农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划,也就是“特岗计划”,由中央财政设立专项资金,专门用于公开招聘高校毕业生到中西部农村学校任教。“特岗计划”实施20年来,已经累计为中西部地区22个省份3万多所农村学校补充教师约118万人。2025年全国“最美教师”中的任明杰就是其中的一位。他以十几年的坚守和奉献,启动了孩子们的梦想小船。

新学期,任明杰把抗战精神融入开学第一课,引导孩子们感悟那段烽火岁月,将爱国的种子埋在心里。今年是任明杰担任特岗教师的第十一个年头。11年前,受当老师的妈妈和姐姐影响,会计学专业的任明杰决定跨专业报名“特岗计划”,并来到了大辛庄小学。

河南省新乡市封丘县潘店镇大辛庄小学教师任明杰称:“到了学校,发现里面屋子那叫一个破,真有种想哭的冲动。”

条件的艰苦并没有难倒任明杰,不是科班出身、不知道怎么教学,那就从头学起。他还想方设法拉近和学生们的距离,学校没有食堂,他自己学蒸馍、包包子。据任明杰称,这几年应该做了上百道菜品了,一个不会做饭的班主任不是一个好的特岗教师,他觉得这十年一点都不长,可能是因为自己都在开心快乐地享受每一天。

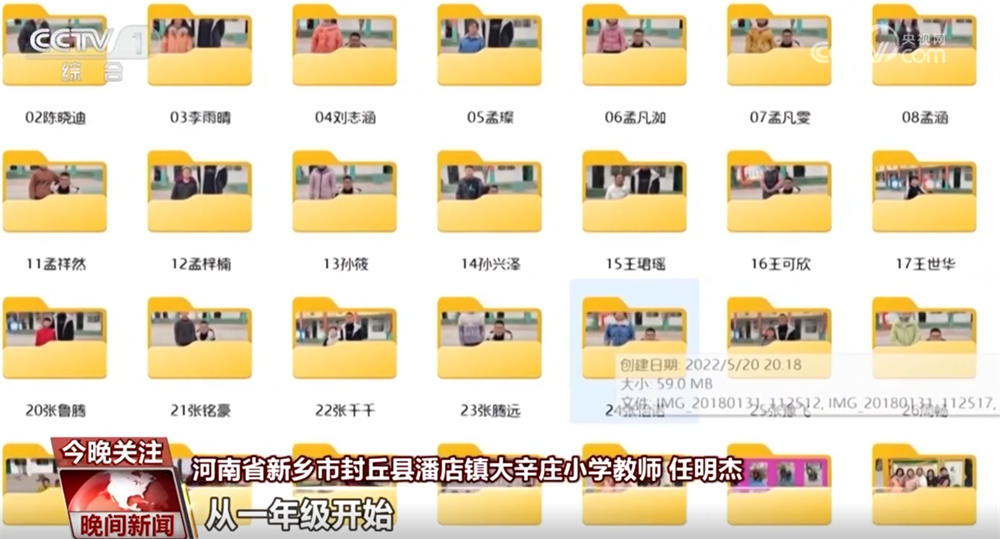

蹭饭多了,孩子们喜欢黏着他,他就带着孩子们一起做饭;买菜不方便,他们就一起种菜;任明杰几乎把所有时间都给了学生们,他发现有学生喜欢打篮球、踢足球,就自己开始练习;他还想方设法募集图书,小小的村子里,孩子们拥有了一方新天地。而每天的教育心得以及与学生相处的日常,任明杰都会认真记录,十多年间,他为学生积累下十多万多张照片,小学6年时间,每个孩子都有一个满满当当的文件夹。

任明杰称:“从一年级开始,每年拍两次班级大合照,到毕业的时候,每个学生都可以拿到免费赠送的13张班级大合照,见证他们童年的成长。一张站的是我作为学生的身高尺,证明他的6年都在成长,另外一张是蹲下来的,代表我和学生是平等尊重的关系。每个学生都建了一个文件夹,保存他们小学6年的所有照片。这些年14万张照片、1000多个视频记录了孩子们小学生活的精彩,也见证了他们童年的模样。”

任明杰的种种努力赢得了家长的信任以及孩子们的尊敬和喜爱。2018年元旦,家长们写了感谢信,定制了锦旗,买来鲜花,敲锣打鼓地送到学校。后来任明杰才知道,家长们担心来自外地的他会被调走,想用最淳朴的方式挽留他。

任明杰称:“让我对这个地方有了深深的一种依恋,跟家长、跟学生之间已经是一种血浓于水的亲情,就好像自己亲手种了一棵树,看这个树结出果实了,就觉得果实分外甜。乡村教育可能还会给更多乡村的家庭,带来更多向好的变化。”

特岗教师:做乡村教育的守望者

教育是件平凡却伟大的事,它发生在每一堂课、每一次游戏、每一张试卷里。学校教室里一方小小的讲台,藏着老师带孩子们看过的万千世界。除了任明杰,还有许多扎根一线的优秀特岗教师,他们潜心耕耘、默默奉献,展现人民教师的情怀和担当。

在偏远的滇西北地区做一名特岗教师是走还是留?赵浩兰以实际行动给出答案。2016年,赵浩兰通过云南省特岗教师计划成为怒江州独龙江乡中心学校一名教师,从教的第一站,她来到一所低龄阶段的寄宿制学校。在孩子们心目中,赵浩兰是“全能妈妈”,上课时是老师,休息时是父母,学生饥饿时她又是厨师,孩子们头发长了,她就变身理发师。任教三年,赵浩兰看到了独龙江和大山之外的教学差距,她选择了留下。从青葱毕业生到站稳乡村讲台,年轻的特岗教师要带领孩子们实现更多更大的梦想。

特岗教师赵浩兰称:“做知识的火种,去点亮更多的孩子。我想用我炽热的青春带着孩子们走出大山,以后更好地回来建设好家乡,守护好边疆。”

知识的火种可以照亮大山的长夜,艺术的火花也能在大山之间摩擦出未来的模样。如何让山里的孩子看到海的样子,山西临县白家坂小学特岗教师王祥如把海底世界“搬”进了学校,他带着孩子们自己用卡纸或其他材料创作出一些海洋生物。十年教学过程中,王祥如利用业余时间完成学校建筑墙绘,做手工布置美化教室,美育绝不仅是教授绘画技巧,而是让孩子们见识更广阔的世界,引导他们拥有更远大的梦想。

在贵州省六盘水市的海嘎村,特岗教师顾亚带领孩子们玩摇滚,感受音乐传递的快乐与力量。

从教孩子们弹奏,到借乐器、组乐队,现在,整个海嘎小学都被音乐滋养着。由于居住在山里与外界接触少,刚进学校时,孩子们都比较内向,不爱与老师沟通。然而,自从学了唱歌和演奏乐器,每个孩子的脸上都多了一份自信。最动人的师生关系或许就是这样亦师亦友的双向奔赴。

除了德育美育,更全面的发展还要兼顾孩子们的身体健康。在湖北十堰竹溪县丰溪镇中心学校,一场啤酒瓶“钓鱼”比赛让孩子们玩得不亦乐乎。这场比赛的组织者黄春立,从2012年毕业后,已经在这座大山扎根了13年。大山里条件艰苦,但黄春立坚持以各种巧妙的活动为学生们开展思想品德教育实践。他就地取材,在校内开展“床单排球”“石头作画”;策划开展了学校的第一届运动会、文艺晚会;他结合山区实际,开发整合德育工具十余项,让每一个孩子都得到更全面的发展。

薪火相传 初心如炬

教育大计,教师为本。在教师队伍中,除了将青春无私奉献给乡村土地的特岗教师,也有将教育理念薪火相传的老教师们。他们以“择一事终一生”的执着坚守,将爱与责任继续传递。

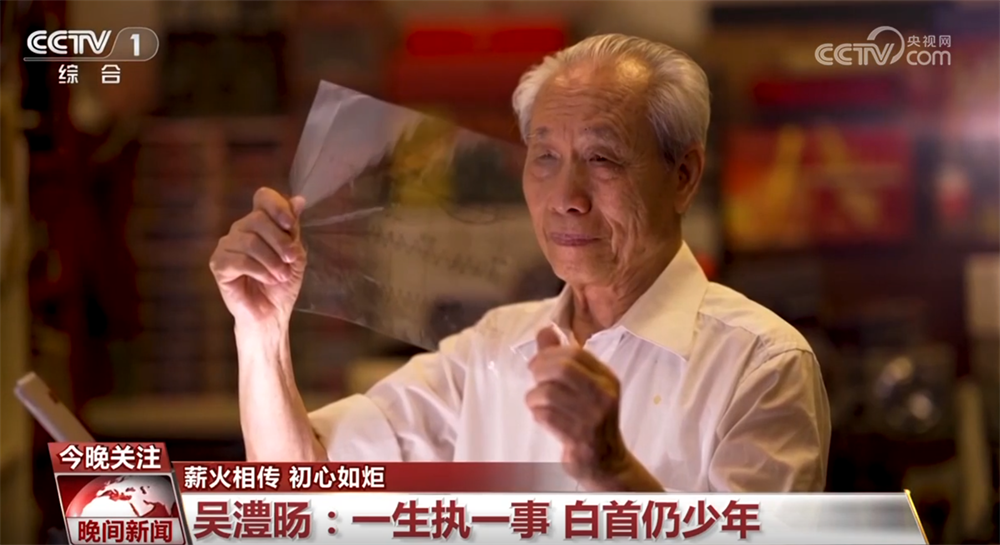

吴澧旸:一生执一事 白首仍少年

华南师范大学附属中学的退休副校长吴澧旸,自1962年任教以来,已经坚持自制物理教具63年,如今已87岁高龄的他仍然为改良物理实验教具倾注全部心血。吴澧旸当初分配到华南师大附中时,因教学条件有限,他开始尝试亲手研制物理实验教具。寒来暑往,吴澧旸将所有业余时光都奉献给了教具研发,为学生打开奇妙的物理之门。

华南师范大学附属中学退休副校长吴澧旸称:“尽自己最大的可能,能够把每一节课都以最好的状态给学生,那这样我们教师才无愧。”

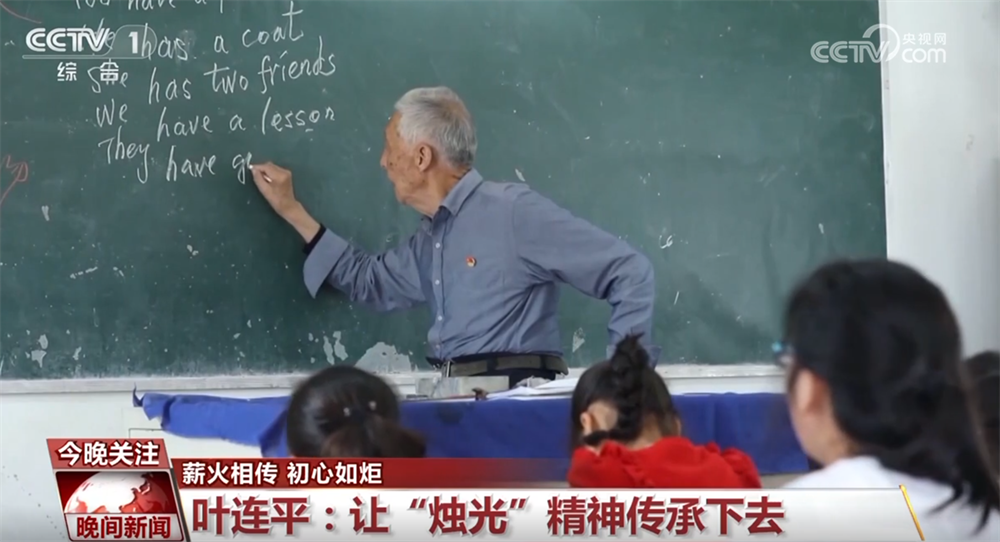

叶连平:让“烛光”精神传承下去

在安徽省马鞍山市和县乌江镇卜陈学校,98岁的退休教师叶连平依然在授课、批改作业,为教育事业默默奉献。他在自家开设“留守未成年之家”,义务给2000多个学生辅导过英语和语文,不收取任何费用。这份“烛光”精神还在延续,当地启动了首批七个“叶连平工作站”,由各学校志愿教师为校内及周边未成年人提供课后辅导、兴趣培养等服务,对外来务工子女及农村留守儿童应收尽收。

安徽省马鞍山市和县退休乡村教师叶连平称:“希望我们的下一代都能成为咱们国家建设的合格接班人。”

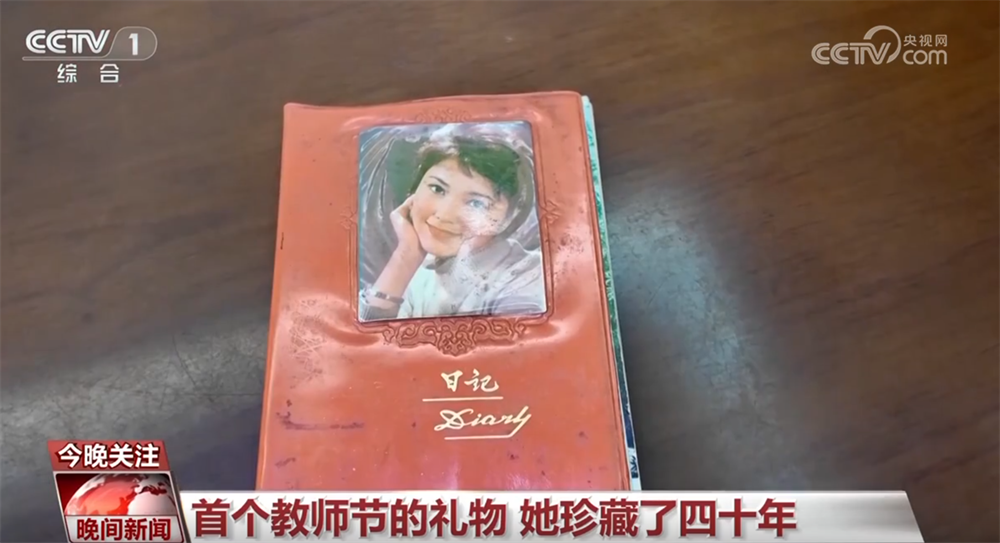

首个教师节的礼物 她珍藏了四十年

时间回到1985年中国的首个教师节,在江苏如皋,两名刚升入初中的女生用攒下的零钱购买了日记本作为教师节礼物,送给自己的启蒙恩师,四十年过去,九十岁高龄的钱馥伦依然将这份礼物珍藏着。

江苏省如皋市退休教师钱馥伦称:“1985年第一个教师节,第一次收到她俩送来的日记本,很高兴、很开心,所以我一直珍藏到现在,每年都拿出来看看。”

最好的教育是温暖的双向奔赴。一本小小日记本跨越四十载春秋,见证一位教师的教育初心,也记录着一段珍贵的师生情谊。9月10日,一同致敬我们身边的每一位引路人。

央视短评:一盏灯点亮千万盏灯

百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。教师群体自古以来就被赋予了无尚的荣光,尊师重教始终是中华文化的优良传统。我们赞扬教书育人的伟大,也要看到投身这项伟大事业的教育工作者,其实也都是平凡的普通人。他们在人生道路的抉择中,选择以一盏灯点亮千万盏灯,去照亮一个个孩子的人生,照亮一个民族的未来。

浏览量:

84

浏览量:

84

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号