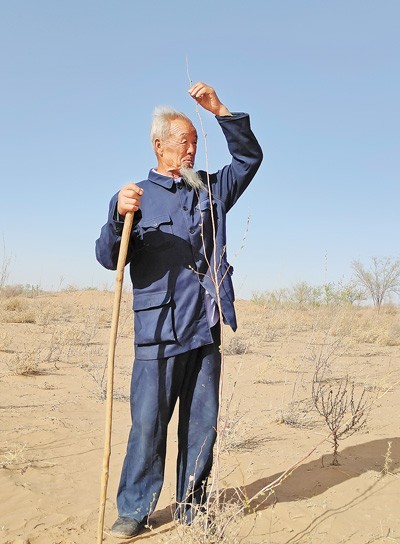

王天昌查看苗木生长情况。

王银吉夫妇铺设草方格。

以上图片均为本报记者宋朝军摄

甘肃省武威市凉州区长城镇红水村,腾格里沙漠南缘,一阵北风袭来,沙山上草方格边,麦草微微晃动。一些格子里,插着几根“枯枝”,还没筷子粗,刚比手掌长。

“发芽了!”王银吉冲着妻子金玉秀憨憨地笑,两人趴在沙坡上,围着毛条枝,一手一手把边上的沙层舀开。挖了大概10厘米,一瞅,芝麻大小的绿芽在沙层里探出了头。

王银吉82岁的父亲王天昌听说草方格里发芽了,说道:“苦没有白受!”

实际上,“苦”已经受了26年。从1999年开始,王天昌带着妻子和儿子儿媳住进了沙漠,一家人压沙、植绿、护林……脸庞变黝黑、皮肤变粗糙,但万亩黄沙被草方格紧紧锁住,长出片片绿。

“不能让风沙毁了我们的田地”

“不往城里搬,咋赶着往沙漠里跑?”26年前,得知王天昌要往沙漠里搬,有些村民笑他傻。

王天昌原本在红水村七组,20世纪90年代初,在政策支持下,他家搬到耕地较多、收成较好的九组,可没几年,王天昌发现了问题:风大时,一座沙丘用不了几天,就往前“搬”了好几米;种的大麦、小麦很快被沙子压住了,饲养的牛羊被风沙吹得惨叫。

“要想收成好,就不能让风沙毁了我们的田地!”治沙的想法在王天昌心里萌发。当时,古浪县“八步沙”第一代治沙人已经探索了十几年。王天昌让王银吉骑摩托车去古浪县,运回一袋袋种子,先种在自家地里育苗。

实验了两三年,毛条、梭梭的种子总算能长成苗。1999年,正月十六,王天昌带着老伴李兰英,迎着刺骨的寒风,背着比自己还高的麦草,进了沙漠。

先做压沙草方格。挖开方方正正的草方格,在四边铺上麦草,踩着铁锹,把麦草从间隙里压进去……一次次重复,换来一排排麦草挺立,稳住了片片流沙。

当年春天,家里的麦子一种完,王银吉也赶紧进了沙漠,和父母一起种树。在草方格中间刨开小坑,种下树苗,浇好固根水,再盖上沙……累了,坐在地上歇一歇,风大了,钻进帐篷避一避。

“环境越恶劣,种树越不能糙!”王银吉说,“像毛条、花棒,树苗将近1米长,浑身带刺,扎得手疼,但戳到土里最少也得60厘米。”

远望,方圆3里以内,再无人家;近看,地面上只露出20多厘米的“枯树枝”,地下却有三四倍的身量,在努力地发芽、生根,抓牢这片荒漠。

“只要能多活一棵‘尕苗苗’,咱们都能坚持”

运输、浇水、养护,每个环节,王天昌都“抠着算”。最让他纠结的,是水。

一小盆水,他们洗完菜洗完手,浇到树坑里。浇水时,跪在地上,一手撑地,一手拿着掌心大的塑料勺,一勺勺浇,生怕洒到外面。

即使如此,这些树苗还是不容易存活——有时,头一天栽下的树苗,一夜过后就被风沙吹翻;有时,好不容易活下来的树苗,几天高温就晒死了……

“那就盯着看!”王天昌决定,在帐篷旁边,他和儿子抡起锄头,挖出一个地窝棚。

从地面向下斜挖两米深,10平方米的坑被隔成了3间小屋。一进门,就是他们垒起来的沙土炕,左右两间分别放着简单的厨具和工具。没有窗户,阳光很难照进来,弓着身子穿梭其间,就像在洞穴里“探秘”。处在地下,有时风沙袭来,落下的沙尘直接把门堵上。

“这是‘一室两厅’的‘纯正土屋’。”王银吉打趣道。在这里,王天昌和老伴住了8年。

“只要能多活一棵‘尕苗苗’,咱们都能坚持!”王天昌笑道。甘肃方言里,“尕”指代“小、孩子”,既稚嫩,又蕴含着无限希望。

从地窝棚向远处望去,一片郁郁葱葱,已经比人还高,成为沙漠中最显生机的存在。

20多年里,他们积累下不少经验,工具和方法也不时创新。

“这是我母亲的发明。”拿着一柄“沙木枪”,王银吉介绍。“沙木枪”长约2.5米,一头是铁锹,一头是水管粗细的铁质钻头。“一头用来刨坑,另一头用来打眼儿。”王银吉说,沙木枪两头一挖一钻,不仅效率高,而且栽苗后回填土更省力,打的眼儿空间更大,暴露在空气中的浇水面积更小。

从育苗到种植,王天昌一家的技术水平不断提高,新种下的苗木成活率已经超过85%。

“我们会把治沙的事业一直传承下去”

尽管已经57岁,但爬上近14米高的瞭望塔,王银吉依然身手矫捷。

“可比在地窝棚看得远咯!”站在瞭望塔上,王银吉说。这里距离地窝棚不到800米,但标志着一家人治沙造林的新阶段。

20多年里,王天昌一家人种树的故事从大漠中传出。2006年,当地工会为他们提供资金和水泥,在这里建起了4间新的护林房;2008年,在护林房旁,当地林草部门帮他们修建起瞭望塔……

2013年,他们一家被聘为当地护林员,每年能领到一些公益林养护补贴;护林房里通了电,从水窖里抽水不再困难;一旁的柏油路畅通无阻,运输物资更方便。

社会各界的爱心也涌入这里——有的捐款捐物,有的通过互联网“远程认捐植树”,有的来到这里参与植树;八步沙林场的郭万刚、郭玺等人,也时常捐赠种子和苗木。

在当地党委、政府支持下,种树的力量越来越壮大。武威市全力打好“三北”工程攻坚战,累计治理沙化土地983.8万亩,风沙线退缩10—30公里,生态环境更绿更美。凉州区持续开展沙漠治理行动,通过重点项目建设和组织义务压沙,全区共完成沙化土地治理累计达196万亩,治理区林草覆盖率由治理前不足15%提高到30%以上,形成“人进沙退”的局面。

“爷爷、爹爹,你们一定要把这片沙漠治得绿绿的。”这是王天昌的小孙子王志军去世前的最后一句话。2005年,王志军14岁,已经成为父亲和爷爷治沙的好帮手,但突如其来的疾病带走了他。王志军的遗愿,全家人都记着。现在,在新疆工作的大孙子王志荣,每年往家里寄3万元,专门用于治沙。

在王银吉的车上,有一个半米长的小铲子。“这个小铲子就是我们家第四代治沙人的工具!”金玉秀笑着说。王天昌的重孙子每次从新疆回来,都要自己动手栽上几棵小树苗。

梭梭150多万株、花棒500多万株、毛条100多万株、柠条10万多株、榆树30万株、沙枣5万株……王银吉说,种下这些树的资金,主要来自种粮攒下的积蓄,以及政府补贴和爱心捐款。“我们会把治沙的事业一直传承下去,走向更深的沙漠腹地……”开着车,王银吉分享着,一路上,所过之处,皆已植被茂盛。

记者手记

为了绿色的梦想

采访中,3面五星红旗给记者留下了深刻印象。

一面在治沙车里。每次压沙造林,王银吉都把国旗插在车上或高些的沙丘上。这面五星红旗不仅是坐标,更是大伙儿的动力源泉。采访当天,沙漠里刮起大风,五星红旗迎风招展,治沙人迎着风沙,干劲十足。

一面在瞭望塔上。这里是整片沙海里的最高处,可以俯瞰密密麻麻的沙漠丛林,让人更理解久久为功的重要性。瞭望塔旁,3棵白杨已整整20岁,已经蹿到了10多米高,树干粗得一人抱不下,它们和王天昌一家相伴,共同见证荒漠披绿。

还有一面在护林房的彩钢棚顶。不少志愿者到此,和王天昌一家晒花棒种子、保养治沙车、整理工具……王天昌常给志愿者们用三弦琴弹唱:“人老心不老,治沙决心高,代代传承压黄沙,家乡建美好。”

人心齐、黄沙退。千千万万和王天昌一家人一样的治沙人,为了心中那个绿色的梦想,不辞辛劳、不畏艰险,正在把家园一点点建设得更加美好。

责任编辑:韩玉

浏览量:

590

浏览量:

590

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号