每日新闻网讯(张天林 张雯) 宁夏红寺堡如同一颗璀璨的明珠,镶嵌在黄河之畔,横亘在罗山脚下,见证着沧海桑田的时代巨变,镌刻着砥砺前行的奋斗足迹。自1998年开发建设以来,各族移民群众在这里融合聚居,共同团结奋斗,共同繁荣发展,实现了从“搬得出”到“稳得住”再到“能致富”的跨越升级。如今绿树成荫、良田万顷、经济繁荣、百姓富裕,让人很难想象曾经这里“一年一场风,从春刮到冬,天上无飞鸟,地上不长草”的戈壁荒漠景象。

进入新时代,红寺堡区紧紧围绕、毫不偏离铸牢中华民族共同体意识主线,聚焦产业、就业和社会融入三件事,认真落实赋予所有改革发展以“三个意义”要求,着力构筑中华民族共有精神家园,积极促进各民族交往交流交融,持续推动传统产业转型升级,加大民生各项事业保障力度,创新社会治理机制体制,推动各族移民群众共同走向社会主义现代化。

红寺堡区移民旧址

红寺堡城区新貌

春风化雨,构筑各民族共有精神家园

“来到红寺堡”篮球嘉年华、“醉美红寺堡”美食文化节、“天鹅座流星雨”观星露营体验、金秋家装节、“开心消费go”……异彩纷呈的文旅体活动,一时间让红寺堡名声大噪。

2024年9月,全区第41个民族团结进步月,红寺堡区以“建设先行区 创建示范区”为主题,通过广泛开展群众喜闻乐见的活动,教育引导全区广大党员干部群众牢固树立“四个与共”的共同体理念,不断增进“五个认同”,构筑起中华民族共有精神家园。

红寺堡区“铸牢共同体 中华一家亲”暨

庆祝中华人民共和国成立75周年歌咏比赛

深入培育和践行社会主义核心价值观,面向各族群众开展“五史”宣传教育,大力弘扬“不到长城非好汉”的革命精神、“走好新时代长征路”的奋斗精神、“社会主义是干出来的”实干精神。

深化公民道德建设、时代新人培育、文明素养提升等工程,持续开展“六个先锋”模范评选、“科普文化进万家”等活动,深入开展封建迷信、农村高额彩礼等突出问题专项治理,引导各族群众移风易俗,牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观,在思想观念、精神情趣、生活方式上不断面向现代化。

传承和弘扬“感恩、包容、创新、奋进”的移民文化,扎实开展中华文化符号和中华民族形象推广行动,搭建“铸牢共同体 中华一家亲”系列活动平台,开展“新时代文明实践·我们的节日”等睦邻友好活动,促进各民族在共享共乐中实现互嵌互融,像石榴籽一样紧紧抱在一起。

搭建平台,促进各民族交往交流交融

“到了红寺堡,你会发现这里到处藏着福建元素。不论是医院、学校、工厂,还是文体场馆、农特产展销馆,都打上了福建烙印,这是双方一批又一批挂职干部与宁夏群众共同奋斗的成果。”挂职刚满一年的红寺堡区政府办公室副主任李超豪感慨道。

福建省泉州市与红寺堡区携手,围绕打造产业融合发展新样板,加强资源整合、品牌共创、园区共建、市场共拓,在优势互补、互利共赢中推动绿色低碳转型、产业优化升级,使红寺堡实现拥有闽宁产业园和园区进驻泉州企业两个突破。2024年,争取闽宁协作资金6860万元,落实社会帮扶资金797.5万元,实施闽宁协作项目18个,转移就业12087人。

红寺堡区闽宁现代农业产业园

深入推进基层党组织建设提质增效,通过整合资金、土地、设备等资源,全面开展跨村联建发展新型农村集体经济,建成高标准设施农业采摘园区、肉牛滩羊集中养殖园区、黄花菜产业联合社等,促进乡村产业优势互补、资源共享,群众在参与中获得,在获得中参与,形成“你中有我、我中有你,谁也离不开谁”的利益共同体。

紧扣主线,红寺堡区扎实推进各族青少年交流、各族群众互嵌式发展和旅游促进各民族交往交流交融“三项计划”,大力实施党员干部培元固本、青少年学生夯基育苗、各族群众凝心铸魂、社科理论正本清源“四大工程”,促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。

因地制宜,把资源优势转为产业优势

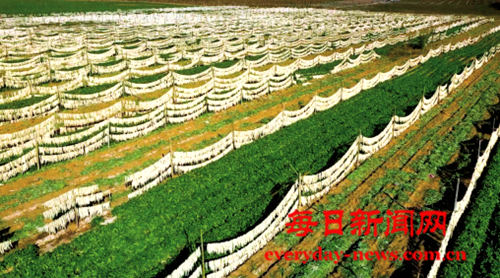

10月23日,宁夏富阳农业集团红寺堡农林科技有限公司的长美萝卜种植基地,一条条尺余长的白萝卜依次有序地挂在绳子上,放眼望去,仿佛一张巨大的编织网遮盖在大地上方。

红寺堡区新庄集乡红川村萝卜晾晒

近年来,红寺堡区充分利用黄河水资源优势,大力发展现代农业,形成了以黄花菜、酿酒葡萄、枸杞、肉牛、滩羊等优质特色产业为主导的农业产业体系。特别是黄花菜和葡萄酒产业,已成为红寺堡区的一张亮丽名片。红寺堡区葡萄酒多次在国内外大赛中获奖,赢得了国内外市场的广泛认可。

红寺堡区还积极推动农业与二三产业的融合发展,通过发展乡村旅游、农产品深加工以及推动“万企兴万村”行动,在提高农产品附加值、延伸产业链和提高产品影响力上下功夫。一批以葡萄酒庄园、农家乐、航模节为代表的乡村旅游项目应运而生,为乡村振兴注入了新活力。

聚焦光伏、风电等清洁能源领域,红寺堡区加快推动绿色低碳发展,打造交通物流园、清洁能源产业集群,清洁能源累计建成并网561万千瓦,占宁夏总装机容量的15.58%。

提升品质,以普惠服务增进民生福祉

“截至目前,红寺堡区农村公路总里程达到1009公里,优良中等路率达92%,处于宁夏前列。红寺堡区先后被命名为‘四好农村路’全国示范县、全国城乡交通运输一体化示范县,近期,红寺堡区又入选全国‘四好农村路’高质量发展典型案例中的‘管好篇’。”红寺堡区交通运输局公路管理段段长海峰说。

红寺堡区镇弘德村宽阔笔直的柏油路

近年来,红寺堡区加快城镇化进程,不断完善城市基础设施,提升城市服务功能。宽阔整洁的道路、现代化的建筑、绿意盎然的公园,共同构成了“林城相融 人景和谐”的美丽画卷。

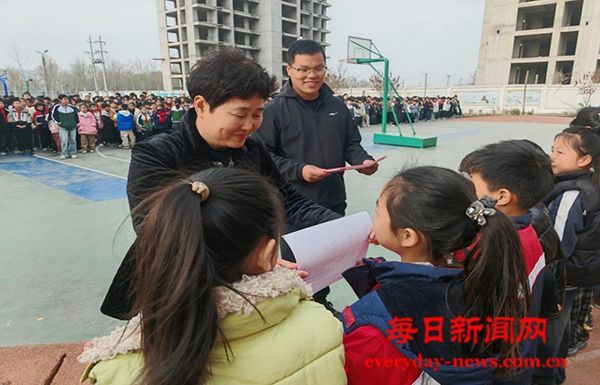

教育质量不断提升。近4年投入资金7.4亿元,新建学校11所,增加学位9080个。深化与清华大学、宁夏大学等高校合作,稳步推进集团化办学试点,组建第一中学、第五小学等义务教育集团3个,城乡义务教育实现均衡发展,各族群众对教育的满意度和获得感不断提升。

医疗服务更加完善。投入近亿元建成中医医院,实施医疗环境改造和医疗服务能力提升项目22个,打造人民医院产科等区市级临床重点专科7个,居民二级医疗机构住院费用政策范围内报销比例提高至87%,常见病不出县、一般病在基层的就医格局基本形成。

就业创业更加充分。公共实训基地建成投用,培育创业实体340个,城镇失业率稳定在5.5%以内,获评“自治区转移就业示范县”。

民生保障更加坚实。紧盯“一老一小”,完成社会福利院和第二敬老院安全能力改造提升。全面落实低保扩围增效,农村低保覆盖率提升至13%。

治理有效,推动形成共治共享新格局

“别看‘挎包’小,但里面大有学问,遇到矛盾纠纷第一时间介入,第一时间化解,利用包中携带的办公用品现场制作调解协议、发放宣传彩页,是确保矛盾纠纷快速有效化解的重要保障。”红寺堡区司法局红寺堡司法所专职人民调解员杨芳说。

红寺堡区“55124”村级治理模式

近年来,红寺堡区坚持和发展新时代“枫桥经验”,推进“塞上枫桥”基层法治工作机制落实落地,不断探索并提出“四线”理念,推行“社区治理联盟”模式。常态化开展“社区邻居节”等群众性联谊活动,用好做实“55124”村级治理模式、“114百事解”“小挎包”等一线工作法,打造居民议事实践阵地,鼓励支持各民族间交知心朋友、做和睦邻居、结美满姻缘,在“吃住行、学工娱”中增进共同性,逐步实现各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面的全方位嵌入,推动形成共建共治共享的社会治理格局。

昔日荒滩地,今朝和美城。今天的红寺堡,正以崭新的面貌和昂扬的姿态,书写新时代绿色发展、业兴人和的新篇章。“黄河水甜、共产党好、总书记亲”,新时代赞歌已经唱响。新征程上,红寺堡各族群众将牢记嘱托,感恩奋进,把习近平总书记的殷殷期望转化为谱写共同现代化的不竭动力。 编辑:王铭 审核:同期声

浏览量:

10345

浏览量:

10345

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号