每日新闻网辽宁讯 文/孙仲兴 蒋海东

提起长城,很多人首先想到北京八达岭的巍峨砖墙。其实,在辽宁西部的北票市,同样藏着一条跨越两千多年、保存完好的“野生长城”。它把战国燕的夯土墙与明代的石砌边墙并排留在大山深处,被考古学家称作“袖珍长城博物馆”。

战国燕长城,曾是辽宁境内最早的“国界线”

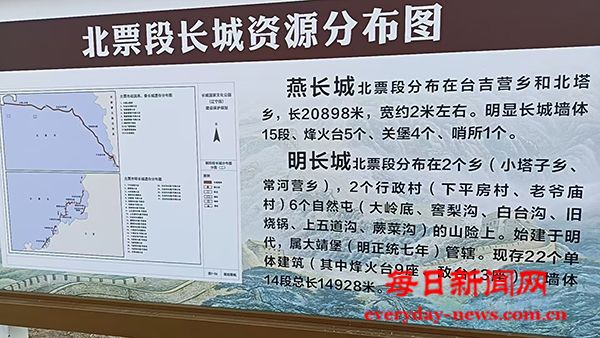

2300多年前的战国时期,燕国为抵御东胡,在东北首次修筑北界长城。北票段燕长城就位于台吉营乡至北塔乡一线,像一条隐伏在山丘上的灰色长龙。它长度:20.9公里。宽度:现存墙顶约2米,可容单人骑马。它的配套,沿线仍能看到15段明显墙体、5座烽火台、4座关堡和1座哨所遗址。

别看它“土”,却是辽宁境内年代最早、线路最长、遗存最清晰的一段燕长城。站在台吉营乡的烽火台基址上,当年“狼烟四起”的边塞场景仿佛仍在眼前。

明代长城,是石墙蜿蜒,守卫京师“北大门”。经过修缮的北票市马家营段明长城。时间一晃来到明代。为把蒙古势力挡在边外,朝廷在辽西修筑了更为坚固的砖石长城,北票再次成为前沿。它在小塔子乡、常河营乡交界处的山脊线上,涉及6个自然村,其规模:墙体14段,总长14.9公里。敌台(空心楼台)13座,可供士兵储存武器、轮流值守。烽火台9座,白天放烟、夜间举火,最快三小时可把军情传至山海关。

这段长城始建于明正统七年(1442年),归“大靖堡”管辖,是守卫京师的北路要冲。今天沿山脊行走,石砌墙体贴着断崖起伏,春天山杏花开,秋日黄栌染红,残墙与新芽同框,沧桑中透着勃勃生机。

两代长城同框,北票为何这么“幸运”?

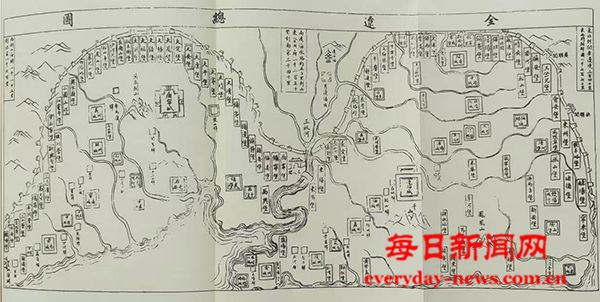

关键是地理位置所因。北票位于燕山余脉与辽西走廊交接处,自古是南下中原、北上草原的咽喉。山水形胜,连绵山脊提供了天然制高点,筑墙时“因山为险、就地取材”,省工又坚固。人迹稀少,近代以来,北票山区以林牧为主,人为破坏小,使长城得以“沉睡”保留。

今天,我们又能做什么?

2021年,北票燕—明长城整体被纳入《长城国家文化公园(辽宁段)建设保护规划》。未来,这里将建立:数字展示馆——用无人机航拍、3D建模,把“野长城”搬上屏幕。研学步道——在不破坏遗址的前提下,开设考古徒步路线。乡村长城驿站——让周边村民参与讲解、民宿,实现“守护与致富”双赢。每年的4—5月山杏花、10月中下旬红叶,残墙与花海对比最震撼,成为文旅圣地。如果从北票市区出发,自驾1小时可达台吉营乡、小塔子乡;山路崎岖,建议SUV车型。因为两段长城均为“野生长城”,无护栏,请勿攀爬墙体、搬动石块,也勿在烽火台内生火露营。

从战国的夯土到明代的砖石,北票用不到36公里的山脊线,浓缩了两千多年北方中国的防御史诗。下一次假期,不妨把“去北票看长城”写进行程,赴一场穿越时空的“历史徒步”。

编辑:唐玲

浏览量:

25745

浏览量:

25745

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号