|

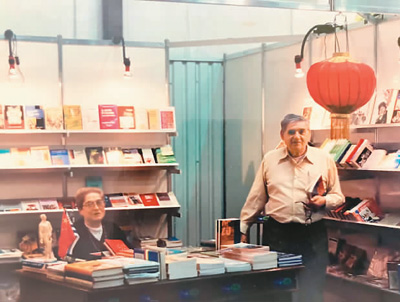

1995年,比森特(右)及夫人在乌拉圭国际书展。 |

|

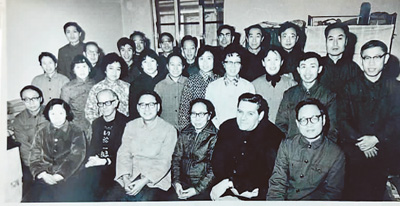

1983年,比森特(前排右二)在北京工作期间与《北京周报》西班牙语版的同事合影。 |

|

《我们的记忆:中拉人文交流口述史》书影。 |

|

《拣珍珠——短篇小说佳作》书影。 |

近年来,中拉人文交流成果丰硕。世界图书馆联机书目数据库OCLC收录数据显示,2013年至2024年,至少有2676种中国主题图书被翻译成西班牙语,在拉美地区的乌拉圭、智利、秘鲁、阿根廷、墨西哥等19个以西班牙语为母语的国家传播。

中国主题图书走向拉美地区,离不开一代又一代知华友华的拉美出版界人士辛勤付出。乌拉圭原生书店(Nativa Libros)创办人比森特·罗维塔(Vicente Rovetta)就是其中之一。近日,我们对比森特之子巴勃罗·罗维塔(Pablo Rovetta)进行了专访,听他讲述父亲与原生书店的故事。

引进出版中国书刊

比森特·罗维塔1925年出生在乌拉圭西南部科洛尼亚省新帕尔米拉市,曾任乌拉圭共产党中央委员会委员。他年轻时积极投身乌拉圭工人运动,年仅17岁便以代表身份见证了乌拉圭工人总工会的成立。1949年,中华人民共和国成立,这令拉美地区争取民族独立和自由的人们备受鼓舞,毛泽东思想也由此在拉美地区受到关注。在这样的背景下,20世纪50年代初,中国国际书店(中国国际图书贸易集团公司前身)与乌拉圭共产党主办的人民联合出版社(Ediciones Pueblos Unidos)取得联系,面向拉美地区发行中国主题图书。通过人民联合出版社,比森特接触到中国共产党和新中国建设的有关读物,并最终成为宣传中国道路的志愿者。

20世纪50年代末,人民联合出版社因故停止了中国主题图书的发行。比森特内心十分焦急,萌生了自己开办书店、继续这项工作的想法。“20世纪60年代初,父亲创办了原生书店。1962年12月17日,父亲主动与中国国际书店联系,商议以原生书店为纽带,进口中国主题图书。”巴勃罗回忆说。

从那时起,原生书店开始在乌拉圭代销中国出版的西班牙语书刊,其中包括《北京周报》《中国画报》《中国建设》(现为《今日中国》)等期刊以及儿童读物、文学作品、汉语教材、中医指南等图书。在父亲的书店阅读愚公移山和孙悟空的故事,成为巴勃罗的童年记忆。长大后,他接着阅读鲁迅、巴金、老舍等中国作家作品的西班牙语译本。从小受中国文化熏陶,为巴勃罗日后从事汉学研究埋下了伏笔。

原生书店一经落地,便成为中国文化走进拉美地区的桥梁。从1962年到1973年,原生书店是乌拉圭唯一发行中国书刊的书店,每年还有相当多来自其他西语国家的民众利用去乌拉圭旅游之机,到原生书店购买他们在自己国家买不到的中国书。世界图书馆联机书目数据库OCLC数据显示,原生书店共刊行过103种图书,其出版的《毛泽东论文学和艺术》《毛泽东选集》均被法国波尔多蒙田大学图书馆、西班牙巴利亚多利德大学图书馆、秘鲁天主教宗座大学图书馆收藏,影响广泛。

公交车上创新销售方式

比森特看到乌拉圭首都蒙得维的亚的公共汽车上经常有人靠出售糖果、圆珠笔等谋生,他受此启发,想到一个点子:或许可以在公交车上卖些报刊试试。

为进一步让乌拉圭读者了解中国,增加中国书刊销量,比森特委托公交车上的销售人员代销书籍。巴勃罗回忆,20世纪六七十年代,由于图片生动形象且印刷质量好,《人民画报》和一些中国童书在公共汽车上一路畅销,受到当地群众欢迎,每个月能售卖数百份甚至上千份,销售人员也因此有了稳定的收入。此外,比森特还向乌拉圭其他省市的书店批发中国书刊。巴勃罗说:“我记得小时候每周六上午都会陪着父亲前往邮局,向外地邮寄大大小小装着中国书刊的包裹。”

20世纪70年代,原生书店在比森特精心经营下,销售中国书籍数量十分可观。巴勃罗举了一个例子:1973年2月5日,原生书店进口了8个包裹、近1500本来自中国的书籍,包括《毛泽东选集》《实践论》《矛盾论》《边防小哨兵》等。当时的乌拉圭总人口280万,首都人口100多万,而对于一家小书店来说,一次性收到近1500本图书是一个相当高的数字。这也从一个侧面说明,中国书刊在乌拉圭及邻国受到越来越多读者的关注与欢迎。

为了开展图书进出口业务,比森特曾多次受邀到访中国,亲眼目睹中国的发展变化。1966年2月25日,比森特首次踏上中国大地,先后到访北京和上海,与中国国际书店交流在乌拉圭以及拉美国家销售中国书籍的情况,并应对乌拉圭政局可能发生的变化,商讨下一步的出版发行计划。这些消息对于当时并不太了解乌拉圭和拉美时局的中国来说,十分重要。紧接着,1967年,比森特再次来到中国,受到毛泽东、周恩来等中国领导人的接见。“这次见面既是对父亲工作的肯定,也让他备受鼓舞。”巴勃罗说。

克服困难代销中国图书

原生书店的发展可谓举步维艰,困难重重。就客观条件而言,20世纪六七十年代,通讯不发达,主要靠书信联系。一封信通过邮局从乌拉圭寄往中国后,可能需要1到2个月才能收到回信。从中国邮寄的书刊要等待很长时间才能抵达乌拉圭。交流、通讯和运输等存在的巨大困难,对比森特来说尚可解决,或者还不能称之为“困难”,政治环境变化带来的挑战更大。1967年和1971年,原生书店两次遭到破坏。

后来,比森特在阿根廷租下一间办公室,再次创办原生书店。阿根廷的原生书店虽偶有散客光顾,但主要业务是向阿根廷本土书店、协会及组织代销和发行中国书籍,其中包括《中国简史》《中国哲学简史》等介绍中国历史文化的著作。

之后,比森特转往秘鲁。到达秘鲁首都利马后,他立刻与中国大使馆联系,中方邀请比森特以及家人前往中国定居。巴勃罗回忆说:“从1975年7月到1986年3月,我父亲一直常驻中国。父母在北京工作,妹妹和我也在北京上了大学。”

1986年,比森特离开北京返回乌拉圭,随即开始三度创业,但这次他没有选择开办书店,而是在蒙得维的亚租下一间办公室,以中国国际图书贸易总公司正式代理商的身份向乌拉圭书店、协会、学校和个人介绍及代销来自中国的西语图书。“当时在乌拉圭代销的中国图书种类很多,包括中国文学经典《红楼梦》《水浒传》等。抵达乌拉圭的中国书刊经常一次就多达50箱。”巴勃罗说。“原生书店”的名字在这一时期曾使用数月,1987年后不再用这个名字发行中国书籍。值得一提的是,1987年,作为乌拉圭书商商会会员,比森特在接受中国国际图书贸易总公司委托后,曾参加第十届乌拉圭国际书展。尽管当时中乌之间还没有建交,但比森特因代表中国参加书展,便在书展期间挂起了五星红旗,引发现场展商和参观者的广泛关注,也凸显出比森特与中国的深情厚谊。

“原生书店几度重生,性质从未改变,父亲依旧从事推广、代销中国主题图书的工作。”巴勃罗说,直到2018年5月23日,93岁的父亲与世长辞,他几十年如一日地关注中国发展,“尽管在发行中国书刊方面,父亲经历了种种磨难,但他始终没有动摇过支持中国的决心。”

继承父志续写友谊传奇

巴勃罗在父亲比森特影响下,如今也成为一名中国文化使者。他回忆道,从儿时的童书到父亲第一次踏足中国时带回的礼物,每个细节都让他对这个东方国度既向往又好奇。1975年,他首次抵达中国,从那时起就不懈努力,为促进双方相互了解与友谊贡献自己的力量。

20世纪80年代,巴勃罗曾参与外文出版社出版发行的作品集《中国现代短篇杰作选1919—1949》和《拣珍珠——短篇小说佳作》的翻译工作,并在供职埃菲社期间,面向西班牙及整个美洲大陆读者,撰写了大量介绍中国历史、文化、体育和民俗等方面内容的报道。2012年,巴勃罗创建“东方深思”网站,继续介绍中国历史、文化、政治、经济,他本人还对有关信息做了详细阐述。例如,他在网站上刊登了华裔翻译家黄玛赛著作《昨日的回忆与今日的印象》再版的信息,并撰写推荐语,力荐西语读者阅读此书,感受中国智慧。在巴勃罗看来,父亲比森特借助原生书店在拉美推广中国文化,如今到了网络时代,自己依托网络平台讲述中国故事,冥冥之中是一种传承。2016年,巴勃罗因其推动西班牙文化传播以及中国与西语国家文化交流作出的杰出贡献,荣获西班牙王国国民成就荣誉勋章。

2019年,巴勃罗在江苏徐州应邀参加第三届“中拉文明对话”研讨会,同年,在智利首都圣地亚哥参加了《我们的记忆:中拉人文交流口述史》西文版发布会。对巴勃罗来说,在这些会议上不仅有机会介绍父亲比森特及原生书店的故事,还可以与一些关心拉美的中国学者和关心中国的拉美学者相互交流,促进文明互鉴。

巴勃罗十分关注当下的中拉文化交流。“中国在文化领域出版了许多西班牙文书籍,一些好书尚未被引进到西语国家。前不久,我在‘东方深思’网站上,介绍了中国出版的中文西班牙文对照版图书《异乡的风景——图说拉美文学在中国》,许多来自西班牙和乌拉圭的读者表示很有兴趣。”他希望,年轻一代的出版人能接过老一辈的接力棒,让更多西语国家读者接触到来自中国的声音。

“明年将迎来我第一次到访中国50周年,这是一个值得纪念的时刻。在过去的半个世纪里,中国给予我无尽的启发和感动,我将继承父志,为促进中西文化交流贡献自己的一份绵薄之力。”巴勃罗说。

(作者系中央财经大学外国语学院助理教授,本文配图由受访者提供)

(责编:杨虞波罗、李楠桦)

浏览量:

4369

浏览量:

4369

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号