【面面观·新媒介与素人写作】?

编者按

在2025年央视春晚上,“外卖诗人”王计兵的亮相引发关注,这也让“素人写作”这一文化现象再次进入人们的视野。这几年,外卖小哥、快递员、月嫂、司机等借助新媒介参与写作,让大家在文字中看到了世间万象和平民史诗,看到了普通劳动者作为写作主体的尊严与活力。本期专题聚焦素人写作现象,倾听他们的写作心声,分析这一“新大众文艺”样式为当下文艺创作带来的启示。

素人写作是近年来文学界出现的一种写作和出版现象,它不是文学界预设、引导和极力推动的文学现象和思潮,具有较高的自发性和大众参与性。当然,素人写作的兴起离不开社会和文学环境的影响,比如新媒体的兴起提供了写作平台,大众受教育程度提高让更多人拥有自我表达的能力,非虚构写作思潮的兴起带来对普通人生活和经验的关注。

与其他写作现象不同,素人写作的命名首先来自对写作者身份和个人经验的关注,在对“普通人”“素人”“大众”“平民”的刻意指认和反复强调中,暗含着对当下一些写作的不满,以及对能够带来新的写作活力和审美可能的期待。事实上,素人写作在中国文学中并不是新生事物,有其深远的文学基础和社会基础。中国现当代文学一直以来都有倡导启蒙大众,关注平民、劳工阶层的传统。“五四”新文学发轫之时,胡适在《白话文学史》中梳理出一条白话文学的线索,其中包含着对“素人”文学资源、生活经验和阅读的观照。比如1920年代初期,知识分子强调“平民的文学”,对民间“歌谣的研究”开启对民间文艺资源的收集整理。鲁迅曾在《革命时代的文学》中把平民的文学(工人农民解放之后,自己书写的文学)当作未来中国文学的重要形式。新中国成立之后,工人、农民在政治、经济和文化上实现了翻身,成为文学作品中的主要形象和正面角色,而且在文艺机制的支持和帮助下,越来越多的普通工人、农民、解放军成为书写者和表达者。新世纪以后出现了“打工文学”等现象,工人、农民作为个人生活和经验的书写者,他们通过写作表达真切的生活感受。近年来引起广泛关注的素人写作,是对平民文学、基层写作和打工文学的继承,也是延展和扩充,其作者的组成更加多样,写作范围和表达内容更加宽阔,部分实现了鲁迅“平民的文学”的设想,同时也是对中国左翼文学传统的当代呼应。

素人写作可以追溯到2013年。这一年,当了半辈子文盲的姜淑梅自学识字写字,以片段的方式记录往昔岁月点滴,写出结实动人的《乱时候,穷时候》《苦菜花,甘蔗芽》;87岁的饶平如为排遣妻子美棠去世的忧伤,写下两个人一路走来的日常故事和亲历其中的时代波澜,出版《平如美棠》。两位作者都以平民视角书写漫长历史,以亲历者的真诚、平实、细腻、通透,在图书市场获得较好反响。2017年范雨素以《我是范雨素》一文引爆媒体流量热点,社会基层的打工者、特殊行业的从业人员、普通人的写作逐渐成为出版热点,涌现出一批受到社会广泛关注的作品。2019年以来陈年喜陆续出版《炸裂志》《活着就是冲天一喊》《微尘》《一地霜白》《峡河西流去》等诗歌和非虚构作品,记录故乡风物、异乡风尘和矿场生涯。运输公司退休老人杨本芬从2020年到2022年连续创作出版“看见三部曲”《浮木》《秋园》《我本芬芳》以及《豆子芝麻茶》,记录普通中国女性的生命历程和她看见的世界。2023年、2024年大量素人写作在图书市场异军突起,获得各类榜单和媒体广泛关注,比如张小满《我的母亲做保洁》、胡安焉《我在北京送快递》《生活在低处》《我比世界晚熟》、王计兵《赶时间的人》、秦秀英《世上的果子,世上的人》、黑桃《我在上海开出租》、陈慧《在菜场,在人间》、苍海《我曾是一名饲养员》、周慧《认识我的人慢慢忘了我》、周颖琪《车墩墩野事记》、林淑兰《日子过的就是这么一些人啊》。2023年上海译文出版社推出22位素人女性非虚构作品集《最好朝南》等,分别书写了保洁员、快递员、出租车司机、菜场小贩、饲养员、隐居者、白领上班族、农村老人的工作和生活。

新媒体平台的兴起也起到了重要推动作用。近十年来,先后出现了众多非虚构写作媒体,如腾讯新闻的“谷雨实验室”、网易的“人间the Livings”、界面的“正午故事”“三明治”“ONE实验室”“真实故事计划”等,成为大量素人写作者书写自我生活和故事的媒介,也成为图书市场寻找潜在作者的平台。普通读者转变成写作者,抒发情绪和记录生活,在大众媒体上得到了更快更直接的体现,《一个人,也要活成一个春天》收集了短视频平台快手上写诗的大众作者的200余首诗,视频平台B站将用户的诗歌整理出版为《不再努力成为另一个人:我在B站写诗》。新媒体平台上的供稿者群体,相对于被图书市场选中的少量素人作者来说,是一个更大的蓄水池,囊括了更多阶层和职业,例如警务人员、教师、医生、工程师、公司职员、农民工、保安等,他们用诗歌和非虚构记录下真切的个人感受,释放个人的情感诉求,让读者通过他们的身边事和个人视角的汇聚,看到世间万象和平民史诗,体现出素人写作广阔的社会性和大众参与性。

需要申明的是,素人写作是媒体和研究者为方便使用而采取的一种描述性称呼,不是一个具有严格定义和谨慎判断的概念。实际上,作为一种具有活力和大众参与度的文学现象,含混指称和模糊描述对写作者和出版界来说是一种宽松的语境,完全没有必要在概念的定义上做无谓的论证和边界的纠缠。被打上“素人”标签的写作者,来自社会各行各业的人们,他们往往不以文学为主业,书写内容也偏重个人故事和自我经验。而经常把他们作为参照对象的专业写作者,主要包括两种类型,一种是指专门从事与文学艺术相关行业的人员如作家、学者、记者、编辑等,一般跟文学体制密切相关。另一种是指在市场上获得较多认可的职业写作者,比如市场化程度较高的畅销书作家、网络文学“大神”们。素人写作指认的是写作者社会身份,并不表明写作技术的“素”和普通,一方面部分写作者具有良好的教育背景和丰富的阅读经历,另一方面写作的技术与其他专业技术不同,不像计算机、化工、建筑、医学、数学、雕塑、乐器等拥有较高门槛和专业训练,而是一种依靠阅读、天赋和生活经验,可以自我训练的表达技术。素人身份并不意味着他们无法写出具有专业水平的作品,进入大众视野的素人写作大都具有自己的写作风格和较强的表达能力。

内容的独特性是素人写作的鲜明特征,普通人的亲身经历和真实故事是其核心要素。出版宣传标签中经常渲染和强调各行各业的特殊经验,具有传奇性、大众关注度的特殊职业故事和人生经历。从写作的角度来讲,素人写作首先满足了文学陌生化的需求,他们大多提供的是专业写作者很少亲身经历的生活和故事,能够满足普通人的“好奇心”,并以平民视角补充精英文学所缺失的部分。普通人被遮蔽的故事和经验往往跟社会话题、民众关切具有不同程度的结合,容易引起普通读者的关注。

归根结底,素人写作是新媒体时代的文学,媒介的变化影响了传播路径,也生产出新的文化需求。在所有人对所有人传播的时代,扎实的社会基层生活经验、广泛的文学阅读以及在阅读中训练的写作技术,是素人作家被媒体和社会发现的重要契机。而素人写作者基本具备比较完整的教育经历,能够娴熟地在网络上从事写作,网络世界的传播效果,让他们的独特经验和写作能力能够被更多人看到,尤其是被专业编辑发现和推进。

素人写作的出版热及其读者反应,基本集中于普通人之间的情感共鸣。素人写作因其对个人生活经历和身边人故事的观察记录,从情感上对接了普通人对自我梳理、认识、理解和共情的诉求,对于被大家所诟病的日渐板结的现代人际关系和原子化个人的孤独感来讲,完成了一次文学叙事上的情感连接,普通人更愿意在情感上认同具有普通人和打工人身份的写作者所记录的历史、经历、思考和情感。书评人、作家维舟指出近年来中国文化媒介上的一个明显转变,即人们对普通人的关注和兴趣在增加,能够把小人物的悲欢离合表述出来,很多人就会觉得获得了一种情感上的满足,因为他们在日常生活中无法得到这种情感滋养,作品是否具有文学性,反而不是读者最为关注的焦点。

从写作主体的自觉性与表达水平上看,今天的素人写作者大都是自发和自觉的写作者,在文学、媒体和出版市场的影响下,自觉适应并融入生产市场。普通市民、农民、快递员、保洁员、育儿嫂、出租车司机、白领等具有社会关注焦点和文学期待空间的身份,在他们作品的传播和接受过程中起到了显而易见的作用。由此,媒体和研究者经常会提出一个问题:素人写作的身份意义是否大于文学意义?其实,大量没有进入媒体视野的写作者并不把出版发表、自我突破和成名成家作为第一位的问题,通过写作表达自我,与他人交流,创造生活内部的社会性和有机性,这是素人写作具有的比简单的文学性更加重要的价值。如果素人作者继续创作,自然会告别素人的标签,与其他写作者一样进入文学世界的各种价值和衡量标准中,独特性、思想性和写作技术必然会成为读者和专业人士评价其作品的重要依据。

(作者:项静,系华东师范大学中文系教授)

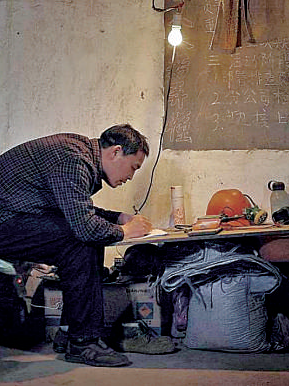

矿工陈年喜在灯下写作。资料图片

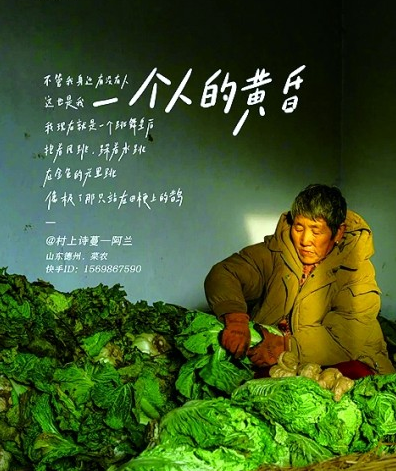

菜农阿兰在快手上写诗,“我现在就是一个跳舞皇后/抱着风跳,踩着水跳/在金色的光里跳/像极了那只站在田埂上的鹊”。资料图片

“外卖诗人”王计兵奔驰在送外卖路上。资料图片

责任编辑:王金海

浏览量:

428

浏览量:

428

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号