每日新闻网辽宁讯 :孙仲兴

一一追记朝阳市三老抢救工程

辽宁省朝阳市,一座有着悠久历史和灿烂文化的古城,五千多年前的牛河梁“红山文化”遗址在这里被发掘,从而使中华民族文明史提前了一千多年。沉睡于地下距今1亿5千万年前的中华龙鸟化石从这里飞出,朝阳震惊了世界。

朝阳,自古就是兵家必争的宝地。它得势于地处冀蒙辽三省区交界处,背枕大漠,前临辽西走廊,东接辽河平原,西连华北平原,是东北通往关内的咽喉地带。

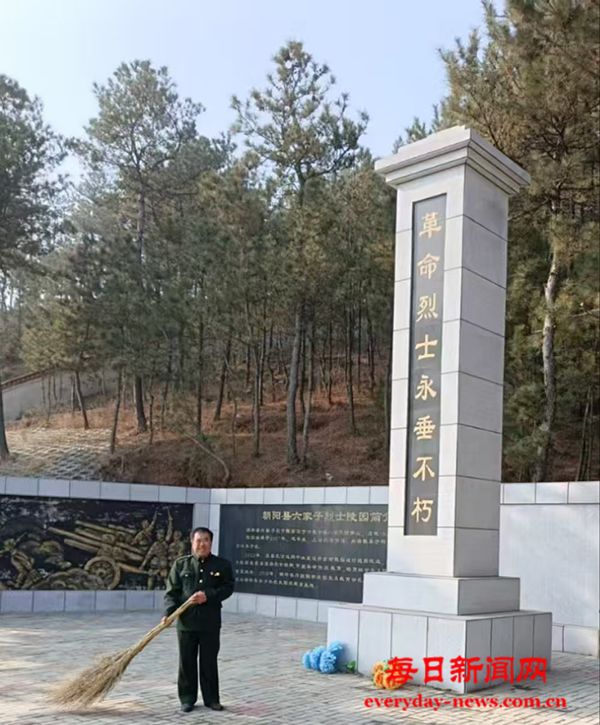

战争年代,无数朝阳儿女为了中国革命的胜利,前仆后继、血洒沙场。尤其是在“三大战役”这悠关中国命运的大决战中,朝阳军民在中国共产党的领导下,浴血奋战,10万儿女喋血疆场,40万支前大军车拉、人挑、肩扛,支援了全国的解放。

1948年秋天,辽沈战役在即,朝阳大地成了战争的前哨地带。广大翻身群众掀起了参战支前的新高潮。仅1947年第四季度全区各县就有两万多人参加中国人民解放军。一时间父母送儿入伍、妻子送郎当兵、兄弟携手参军的佳话到处传诵。仅北票市龙潭乡一个村,一次参军的35人中就有9对兄弟俩一起参军。冯家营村22户人家全部成了军属。战役打响后,朝阳成了战勤指挥部,一支支浩浩荡荡的支前大军,抬担架、运粮食、送慰问品、安置伤病员,到处是一片繁忙的拥军支前景象,形成了“村村设医院,家家做病房,人人当看护”的生动局面。当时仅在热东地区就组织参战担架达22704副,支前民工136224人,修路3000多里,向前线转运粮食2334万斤。一时间这里成了兵员补充、后勤供给的重要基地,成了辽沈战役取胜的坚强后盾。

朝阳曾经涌现出早期革命先驱陈镜湖、捉蒋英雄刘桂五、抗联名将赵尚志、全国著名的女战斗英雄郭俊卿等大批英雄人物。先后有十余万朝阳儿女,为中国人民的解放事业献出了宝贵的生命。

半个世纪以来,随着岁月的流逝,当年那些血气方刚的军人踊跃支前的民工已不再年轻力壮,他们大多年老体弱,逐渐丧失了劳动能力,仅靠微薄的抚恤金维持生计,生活十分拮据;那些老烈属,也有相当一部分人默默承受着失去亲人的痛苦,习惯了孤影单身的生活;特别是那些老伤残军人,他们在战争年代爬冰卧雪、风餐露宿,一把炒面一把雪,身体不同程度的受到了摧残,加上战伤得不到有效的医治,在晚年到来时无法摆脱各种病患的侵袭,更是有着常人难以想象的困难。

建平县喀拉沁乡一个偏僻的小山村,住着这样一位老伤残军人,他叫李振林,1948年1月参军,在辽沈战役、平津战役、抗美援朝战场上立过大功三次,小功无数次。30岁那年回到家乡,40多年来一直拖着严重伤残的左腿,莳弄着庄稼。

北票市娄家店乡冯家营子村73岁的老复员军人,1946年参军从东北打到广东。复员后生活十分窘迫,家里最值钱的就数那台早以发不出声音的晶体管戏匣子。说不清什么时候自己患上了浑身疼的毛病,却没钱去医院扎故,他叫不出名字的这种病让他没辙,有时疼痛难忍,又买不起祛痛片,实在没了招,就找来一付猪苦胆,把胆汁兑水喝下缓解病痛……

朝阳,作为热辽老革命根据地,为中国革命做出了重大贡献,为此朝阳人民也作出了巨大的牺牲。正是由于这些自然的和历史的种种原因,使得当年的朝阳仍是全国比较贫困的老区。特别是从1999年起连续4年的严重旱灾,人们生活愈加贫困。当年,农民人均收入不足1400元,全市经济仅占全省的1.8%。这使得生存在这片瘠薄土地上的8136名老复员军人、老伤残军人、老烈属的生活更是雪上加霜,也使朝阳的优抚工作遇到了前所未有的困难。然而,党和政府时刻没有忘记这些共和国的功臣,广大人民时刻没有忘记这些铸就辉煌历史的革命老人。1999年,在建国五十周年之际,全国掀起了“爱心献功臣行动”的新高潮。

2001年1月22日,人们沉浸在节日的欢乐中,守望着新春佳节的到来。这一天,对生活在朝阳农村和市光荣院的老复员军人、老伤残军人、老烈属则是更难忘、更知足、更动情的一天。省长专程从省城沈阳来到这里看望他们。每到一处省长都拉着老人的手问寒问暖,深情的说:“你们是共和国的功臣,是人民的功臣,请你们放心,党和政府不能忘记你们,两年之内一定让你们住上好房子、看上大彩电,让你们人人有表戴,让你们都能拥有一个幸福美满的晚年”。

1月24日,2001年正月初一,省政府召开工作会议,决定立即行动,倾全省之力在全省开展大规模的扶贫帮困行动,将“爱心献功臣行动”进一步引向深入。

正月初二,朝阳市委、市政府和有关部门立即召开会议,部署落实,果断行动,就“三老”的“三难”问题开始具体帮扶。有着光荣传统、知难而后勇的朝阳人民,叫响了“再难也不能难‘三老’、再苦也不能苦功臣”的口号。朝阳市政府多次召开会议专门研究三老问题,坚决不让老伤残军人喝猪苦胆缓解病痛、坚决不让老烈属因生活中最基本的油盐酱醋柴发愁犯难,坚决不让老军人因刮风下雨面对赖以栖身的危、漏、险房而万般无奈,坚决不能让功臣们流血又流泪的事情发生!“三老抢救工程”在朝阳大地拉开了恢弘的序幕。

市直机关、各企业事业单位动起来了;驻军各部队动起来了;全社会都动起来了。市领导和驻军首长、机关干部纷纷捐款捐物;市总工会牵头开展了“助功臣、解难题”活动;共青团市委开展了“心系功臣”活动;市妇联开展了“动真情、助功臣”活动:市直机关工委开展了“公仆帮功臣”活动;驻军部队开展了“新兵帮老兵”活动。市工商联将“百户企业帮百名功臣”的方案落实到每个企业,签订帮扶协议书。形成了人人敬功臣,个个爱功臣,社会助功臣的良好社会风气。

2月9日,首批大连支援朝阳的物资到了,随之省直机关的物资到了,抚顺、辽阳、锦州、本溪的车队也到了。一袋袋凝集着人们敬爱之心的大米白面抬到了老人的家中:一套套饱含着党和政府关怀之情的衣被送到了老人的手里;一台台连接着党和功臣们深厚感情的彩电摆在了老人的箱柜上…

为确保捐赠款物、定期定量补助及时合理的发放,把党和政府的关怀、社会各界的爱心真正献给这些最可爱的人,市民政局启动了“阳光工程”,要求各级层层建立相关帐册,接领款物逐级公示,入户款物本人签字并全村公示。同时对全市优抚对象情况进行了深入细致的调查摸底,为尽可能提高“三老”的抚恤补助标准提供依据,经测算提高抚恤标准后,全市此项经费缺口 411万元,地方财政将担负370万元。朝阳属经济欠发达地区,财政十分困难。怎么办?市领导明确指示财政部门:“朝阳虽穷,但对这项支出不能打折扣,要如数下拨,及时拨放到优抚对象手中。”政府压缩开支、缓发缓补公务员工资,缩减基建项目,解决了资金来源。市、县财政逐级建立社会保障资金专户,保证此项资金专户存储、专项下拨、专款专用,确保了资金下拨发放渠道畅通。

2001 年,缓解“三老”住房难问题,全市启动了“三老”安居工程,省、市、县三级各筹资500万元帮助“三老”建房126000平方米,基本上消灭了险、漏、危房。为此全市投入的人力、物力、财力在全省是最多的市之一。为更有效地解决孤老在乡的复员军人的集中供养问题。在财政极度困难的情况下,市政府投资500多万元,在改建了两幢5000多平方米的光荣院养员楼。标准的房间里有彩电、电风扇、呼叫系统。有活动室、阅览室、棋牌室、健身房等。前有花园、后有果园。到现在已入住120余人。为彻底美化光荣院的内外环境,市委、市政府发出倡议,在市直机关开展了“共建光荣院”活动,短短几天,共捐款30万元。市水务局投资十多万元为光荣院打了一眼井,解决了老功臣们吃水用水问题;市建设局投资12万元为老功臣楼前铺设了彩色路面。

朝阳市政府当年出台了《朝阳市重点优抚对象医疗保障暂行办法》,规定各级政府按照“财政支持、社会捐赠、多方筹集”的原则建立重点优抚对象医疗补助金。市、县、乡三级分别按重点优抚对象年人均100、200、300元的标准进行筹资,将重点优抚对象医疗保障金有原来的每人年260元提高到600元。各级设立专门帐户,作到专款专用,并接受财政审计部门的监督。全市设立19家定点医院,作为优抚对象医疗服务中心,实施定点医疗、挂牌服务,公开减免标准。全市核发9000多个《重点优抚对象医疗优惠证》,老复员军人、老伤残军人、老烈属凭证就诊,享受有关医疗优惠政策。

朝阳,这是一个有着拥军传统的城市,她象母亲一样哺育了287万勤劳朴实的人民,他们时时刻刻没有忘记这些为了共和国的诞生、为了人们今天的幸福生活而抛头颅、洒热血的老功臣。用浓浓的情、深深的爱,真心帮“三老”、“倾心解三难”。据统计,“爱心献功臣行动”开展以来,全市各界与“三老”结成帮扶对子8136个,驻军部队的170名副团职以上军官人人与“三老”见面结对,签定长期帮扶协议,采取具体帮扶措施:仅2001年1月份,社会各界捐款达104万元,物折款32万元。东风朝柴公司8000员工一次捐款就达10万余元。接收大连等地的域外捐款1020万元、物折款1210.64万元。据不完全统计,全市共筹资 1650余万元,为1650“三老”优抚对象建房:有1680家“三老”柜上摆上了大彩电,有6000多“三老”领取了《重点优抚对象医疗优惠证》,听上了小喇叭,戴上了手表,墙上了挂闹钟,上地出门再也不用看“老爷”了(农村看太阳知时间)。

抗美援朝战斗英雄张立春21岁参加抗联,打天津时在炮火的掩护下,他第一个登上城墙,迫使敌人27人投降,并一口气炸掉敌人11个碉堡。为此他立下了特等功,并获一枚英雄勋章。1950年元旦之夜,他雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江,在著名的上甘岭战斗中,他率领四连强攻上甘岭,并坚守山头十几天。在朝鲜战场上,张立春独立两次大功,并被授予二级英雄勋章。

抗美援朝胜利后,张立春揣着二等乙级伤残证,在朝阳大街自谋职业,当了一名修鞋匠。他逢人就讲:“党给我平了反,政府又给我解决了房子,又送粮食又送衣服,就连这把遮阳伞还是市委书记送的呢,我真的太知足了”。2006年12月,82岁的张立春因病去世,闻讯后,朝阳市党政领导,在市委书记的带领下,亲自为他送行。

朝阳县联合乡下三家子村周明荣老人,新婚第三天就送丈夫到辽沈战役前线,可丈夫一去就没有回来。她含辛茹苦地支撑起这个家,公公、婆婆去世后,她与收养的一个小女孩相依为命,当年已75岁高龄,体弱多病,又患了脑血栓,生活难以自理。当年政府为她建了新房,驻军234医院与其结成帮扶对子,无偿为老人治病。

建平县太平庄乡干沟村76岁的老复员军人李景文,1946年入伍,参加了著名的三大战役。复员后一直在家务农,战争留下的创伤和几十年艰苦生活的磨难,临到老年双眼渐渐的看不见东西了。1998年初,县民政局了解情况后,立刻筹集10000元,送到老人家中,并与医院联系,住院治疗。使老人重见了光明,对此他和老伴感激涕零,挂在嘴上的一句话就是共产党好,现在的社会好,仿佛这就是老俩口永远唠不完的话题。

喀左县卧虎沟乡平顶山村老复员军人段振江,参加了辽沈战役和抗美援朝的上甘岭阻击战、金城反击战等。1953年负伤后复员回乡,与一位盲女结婚后生了一个残疾儿,生活十分困难。陶桂芝等几位邻居,义务承担照顾老人的义务,常年如一,帮助老人种地、养猪、洗衣、做饭。使老人能够安度晚年。

北票市五间房乡78岁的老烈属金玉英,18岁时丈夫牺牲在淮海战场,带着梦生的儿子与双老艰难的生活,几十年的艰苦生活使她晚年卧病在床,老人唯一支撑她的精神支柱是丈夫的军功章和革命烈士证书,她在病危时道出了唯一的心愿:想有台电视,看看丈夫打仗牺牲的地方。当民政部门把印有“献爱心、送温暖,辽宁省人民政府赠”烫金大字的二十一时彩电,送到她的家中,这时的老人已奄奄一息。当她努力睁开眼看到柜上的彩电时,眼含着泪花,梦呓般喃喃地说:“我都这样了,你们还惦记着我,谢谢政府了”。说完心满意足地慢慢的闭上了她那饱经风霜的眼睛。这就是我们的老复员军人、老伤残军人、老烈属,他们为祖国、为人民奉献了自己的青春、奉献了自己的身体、甚至奉献了亲人最宝贵的生命。经历了半个世纪的风风雨雨,他们由年轻力壮,变得年老体弱,已步入风烛残年,可他们有一分光就要发一分光,就如蜡烛,要燃尽自己贡献社会,绝不居功自傲,不给国家添麻烦,这是多么难能可贵的高尚精神。这些曾经为共和国幸福的今天抛头颅洒热血的功臣英雄们,至今在朝阳市仅仅还有二百来人,他们不是更值得我们去关心、去倍加爱护吗?

编辑:唐玲

浏览量:

29431

浏览量:

29431

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号